宋代茶事:從何而起,又因何消失?(4)

2022-07-14 14:43:31新京報書評周刊

鬥茶之風源自福建,早在唐代,“建人謂鬥茶為茗戰”,這個鬥,鬥的是茶葉的品質,基本方法是“鬥色鬥浮”,具體來說,茶葉以新為上,水以活為上,色以白為佳,沫餑以久為勝,這之中,茶、水都是客觀條件,但茶粉研磨細膩、點湯擊拂得當,卻是茶藝的體現,可以令湯花久聚不散,水痕晚出。其中技藝最高者,更是可以“分茶”,在沫餑之上作畫,展示出花鳥魚蟲乃至於山水雲霧,時人稱為“茶百戲”,也稱“水丹青”,美則美矣,卻唯獨缺了一項,那就是“味道”。

宋仁宗時名臣範仲淹在《和章岷從事鬥茶歌》中就曾搞錯鬥茶的色澤高下,反而強調了茶的味道,而後者恰恰與閩地傳出的“鬥茶”完全無涉。這是因為範仲淹從未到過福建,在與人詩詞唱和時,按照自己熟悉的一般鬥茶、點茶標準來敘述,這也意味著,在蔡襄《茶錄》到宋徽宗《大觀茶論》推廣的一套“尚白”標準之外,民間另有一套對茗茶的判斷標準。隨著建安“鬥茶”習俗在宋代貢茶之後擴展至全國,這一“非自然”的審美標準反而畸形發展,刺激了“研膏”、“茶百戲”等新文化現象的出現。

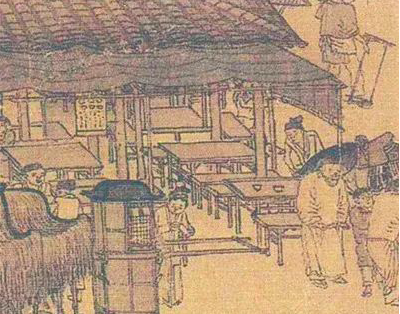

《清明上河圖》中的茶肆。

北苑將期獻天子,林下雄豪先鬥美

五代南唐滅蜀後,罷貢陽羨紫筍茶,代之以福建建州京挺乳茶,這是建安臘麵茶,簡稱“建茶”,成為貢茶的起始。史書中說“自建茶出,天下所產,皆不複可數”,似乎其質量冠絕天下,其實不然,根本原因在於唐宋之際,春茶貴早的觀念越發深入人心,晚唐詩人盧仝詩雲,“天子未嚐陽羨茶,百草不敢先開花”,唐末、五代、宋初對好茶采摘時間的普遍認知,仍是清明前,直至宋太宗開始親自過問貢茶事宜,之後每年首批貢茶的時間越來越早,所謂“百物貴早相矜誇”,至北宋後期,上品茶概念從清明前提至了社日前,北苑官焙的頭綱茶,往往在驚蟄前三天已經開始,至春分前即飛騎送至京師。