東京夢華:大宋一聲遙遠的歎息

如此繁華,無論是喧嚷的街市,還是清寂的夜巷,都宛若夢中才有的情景——千年前的北宋都城東京,猶如一場好夢,是一場一年四季都不願醒來的好夢,“燈宵月夕,雪際花時,乞巧登高,教池遊苑,舉目則青樓畫閣,繡戶朱簾,雕車競住於天街,寶馬爭馳於道路,金翠耀目,羅綺飄香”——恰像一位曾經恰逢其時的宋代文士所津津追憶的那樣,色、聲、香、味、觸、法,無不極盡人間至樂;眼、耳、鼻、舌、身、意,無不享盡塵世繁華。

對生活在宋代的人來說,或許再沒有哪個夢境,比生活在如此繁華的東京更令人魂牽夢縈,對生活在現代的人來說,或許再沒有哪種幻想,比回到想象中物質與文化雙重造極的宋代更令人心馳神往。那些留存於筆記文獻之中的隻言片語,那些考古發掘出土的吉光片羽,無不成為想象那個如夢時代的質料。一枚茶盞,可以想見茶肆中鬥茶爭巧的喧嚷與激烈;一隻瓷盤,可以想象裏麵曾盛放著令人食指大動的羔羊美食;一個酒瓶,可以想象東京正店的瓊漿玉液散發著濃烈的醇香;即使是一枚錢幣,曆經歲月侵蝕,仍能從漫漶的文字中,看到那摩挲過這枚錢幣的千千萬萬雙手,是如何搭建出這座夢一般的繁華之城。

但,夢所以為夢,就是因為它早晚會醒來。公元1127年,東京,這座繁華夢都陷沒在金軍鐵蹄之下,猶如滾落的銅錢,猶如摔破的杯盤,猶如傾倒的瓊漿美酒,猶如春風沉醉醒來後麵對的滿目狼藉,眼前隻餘那些前塵舊影般夢的殘片。

然而,不摧不折不毀滅,焉能求得極致之美?記憶的揀選會刻意留下那些值得慰藉的繁華,而將留存後世的教訓化作嗟歎與悵恨。醒來後的生活,也會成為下一場夢的質料。一如晝夜輪轉,夢醒亦有時。

花開盛豔易殘,情到深處易散,夢入仙鄉易醒,人一去不複還。一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電。

應作如是觀。

本文出自《新京報·書評周刊》7月8日專題《東京夢華》的B01-B03版。

撰文 | 李夏恩

夢總會醒。

縱使醒來時渾濁的淚水會禁不住溢出眼眶,但夢中的華彩依然會在淚水中閃動,緩緩地淌過溝壑縱橫的臉頰,終於無聲無息地落進歲月的幽穀中。歲月的幽穀如此深長,遺忘又像背在身後的籮筐,時間不斷地將記憶的碎片撿拾起來,投入這個遺忘的籮筐中,讓那找尋過往的腳步變得愈發沉重。

傳南唐周文矩《合樂圖》局部,表現朱門顯貴欣賞歌姬演樂的情景。此畫畫心右側有宋徽宗瘦金書體題名“唐周文矩合樂圖無上神品也”,又有宋理宗“緝熙殿寶”一枚,均偽。然此畫從畫風及人物衣著服飾來看,當出自宋人手筆,或反映的是宋人的娛樂生活。

傳南唐周文矩《合樂圖》局部,表現朱門顯貴欣賞歌姬演樂的情景。此畫畫心右側有宋徽宗瘦金書體題名“唐周文矩合樂圖無上神品也”,又有宋理宗“緝熙殿寶”一枚,均偽。然此畫從畫風及人物衣著服飾來看,當出自宋人手筆,或反映的是宋人的娛樂生活。

“輦轂之下,太平日久,人物繁阜,垂髫之童,但習歌舞,斑白之老,不識幹戈”,這幾個詞接連不斷地倏然跳進宋人孟元老的腦海裏,順著顫抖的指尖送入筆端的字紙上。太平的意義,不就是孩子可以在道旁歌舞遊戲,老年人不記得刀兵的模樣嗎?記憶中的太平景象,貫穿了一年四季。從正月十五張燈結彩的元宵之夜,到翹首望月的八月中秋。從漫天雪花的冬日,到百花競放的春時。七夕的乞巧,重九的登高,金明池畔眾人爭看的水戲,瓊林苑的悠遊。但這般四時自然之景,與郊外遊園踏青之盛,都抵不過那最集耳目口腹之極樂的城市生活:

“舉目則青樓畫閣,繡戶珠簾,雕車競駐於天街,寶馬爭馳於禦路,金翠耀目,羅綺飄香。新聲巧笑於柳陌花衢,按管調弦於茶坊酒肆。八荒爭湊,萬國鹹通。集四海之珍奇,皆歸市易;會寰區之異味,悉在庖廚。花光滿路,何限春遊;簫鼓喧空,幾家夜宴。”

這是否太過奢汰擾攘,以至於熒惑五感,令人迷亂?但在這座擁有百萬人口之巨的龐大都城中,每個人心中都懷揣著屬於自己的欲念——自渴望一朝發家致富的販夫走卒,到市肆之中期盼財源廣進的坐賈行商,再到希冀十載寒窗一朝衣朱紫、腰金玉的士子,乃至於袍笏束帶立於朝堂之上的文武百寮,為了各伸其誌或邀名,或嗜利,或用理想掩蓋內心大欲。而高踞其上、垂拱端坐接受萬方朝覲的“天下一人”宋徽宗,當他站在宮城的城門,也是東京最雄偉高大的建築宣德門之上,目光穿過左右群臣,穿過朱梁金戶,俯瞰下方對他拜舞、對他山呼萬歲的萬千臣民時,他會意識到,這座都城本身,就是他內心欲念的具象。

他,孟元老,作為趙宋天下的一位臣民,一個在帝都東京漸次長立的市民中的一員,自然也有著自己的欲念。這欲念,就是生活在這座天地之間他所能想象的最繁華的都會之中,“莫知饜足”的“爛賞疊遊”。在這座繁華之城中得盡天年。

然而,這一切卻隻能是夢中的情景了,夢中的少年,如今已然是桑榆晚景,眼前隻有夢的華彩,像燭火一般,在歲月的風中搖曳著散出燈花,跌落的淚水,終於混著墨汁,寫下了這篇序言。因為他知道,如今與親戚見麵,談及往昔時,那些後輩晚生,“往往妄生不然”,仿佛他所講述的一切,真如癡人說夢一般

但他知道,如今的夢幻,正是昔日的真實。如果說自己如今的衰朽殘年還存著怎樣的欲念,那便是告訴後世,這場如此繁華的夢,曾經真實地存在過:

“古人有夢遊華胥之國,其樂無涯者。仆今追念,回首悵然,豈非華胥之夢覺哉?”

這本屬於他的夢,屬於他的記憶,屬於他的欲念,終於有了名字:

“目之曰:《夢華錄》。”

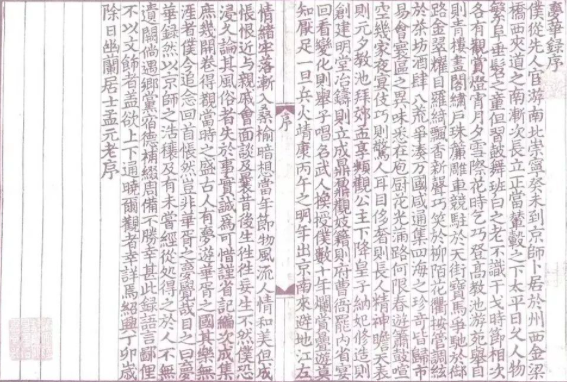

《東京夢華錄》序言,此一版本為元至正年間浙江刻本,為現存最古老的《東京夢華錄》版本,此書原先曾是清代藏書家黃丕烈的珍藏,後來轉入陸心源皕宋樓所藏。1907年,售與日本岩崎氏的靜嘉堂文庫。元刊本《東京夢華錄》由靜嘉堂文庫影印出版,公之於世。

欲念:夢城的誕生

夢來源於欲念,有時,是尚待實現的欲念,有時,是求之不得的欲念。

東京汴梁,正是這樣一座擁集了天下欲念的都城,欲念的雜音與共鳴,猶如看不見的金線在這座城市的閭巷通衢編織出細密的羅網,將人物牢籠其中,為了奔走,為之勞碌,為之創造。萬千欲念創造出萬千繁華。

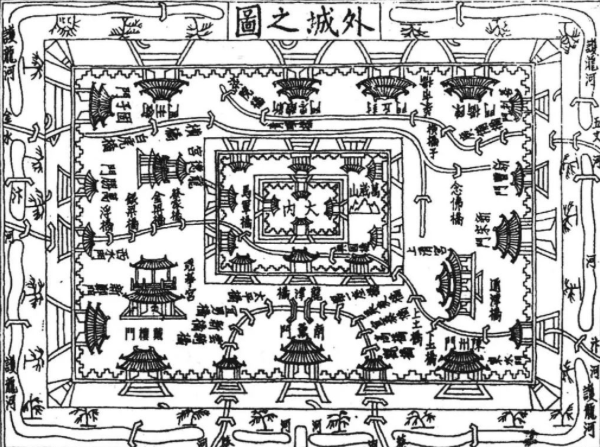

《事林廣記》中的東京汴梁圖。