東京夢華:大宋一聲遙遠的歎息(6)

與之相比,張擇端的《清明上河圖》,卻刻意在角落中描繪了這些東京最底層人的身影。在人煙如織的虹橋上,一個衣衫襤褸的乞兒正在伸手討要吃食。在車水馬龍的城門口,一個乞丐正跪在地上乞求騎馬貴人能賞幾個銅板。他們是這座繁華之夢的暗麵,也是不容忽視的噩夢。即使是在仁宗帝治下的清平盛世,東京城內這般貧苦無依之人也為數眾多。1059年的上元節前夕,歐陽修在一份奏疏中寫道:

“臣本府日閱公事內,有投井、投河不死之人,皆稱因為貧寒,自求死所。今日有一婦人凍死,其夫尋以自縊。竊惟裏巷之中,失所之人,何可勝數。”

在孟元老生活的徽宗時代,東京城內貧苦無依的乞丐貧民更是不可勝數。但對徽宗皇帝和他的寵臣們來說,這些生活在噩夢中的底層貧民,隻是他們眼中千裏江山長卷中鋪陳在絢爛青綠色彩下的幾條墨線而已。他們活著寂寂無聞,死後,倒有可能成為粉飾太平的建築材料——這一點並非僅僅是譬喻。

1113年,就在東京禦街上立起黑漆杈子將百姓隔絕在外的同時,西京洛陽正在大興土木為宋徽宗修造宮殿,負責監造宮殿的,乃是宋徽宗寵臣蔡京之子蔡攸的母舅宋升,為了取悅皇帝,宮殿數千間房屋全部用真漆塗飾,而真漆的原料之一,就是骨灰。工期迫近“竭洛陽內外豬、牛、羊骨不充用”,宋升竟然決定采取一個駭人聽聞的做法:發掘埋葬在漏澤園中無主貧民的人骨作為原料,來塗飾宮殿。

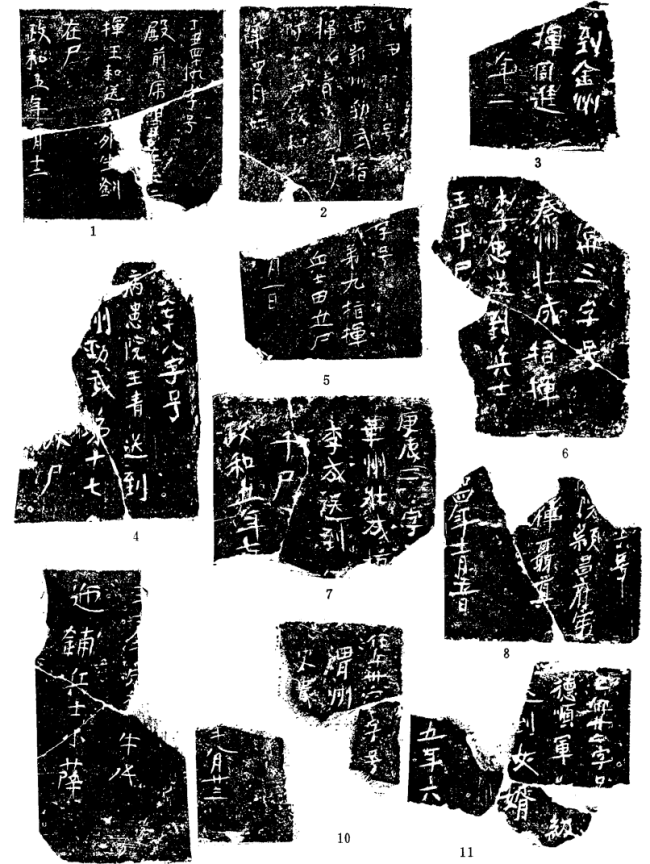

八個世紀後,1972年,洛陽博物館在洛陽北郊發掘的一座宋代墓葬中出土了二十多塊廢棄後被用作封門的漏澤園叢葬墓磚,這些墓磚正是當年為宋徽宗修造宮殿發掘出的漏澤園無主屍骸的墓誌銘。

洛陽北瑤龐家溝宋墓出土的漏澤園墓磚拓片,證實了史料記載中宋徽宗為營造西京宮殿挖掘漏澤園屍骨作為建築裝飾材料的史實。

萬千百姓的血汗屍骸,就這樣成為了“天下一人”宋徽宗實現“豐亨豫大”繁華之夢的欲念代價。當1127年的那個冰與火的殘酷凜冬來臨時,這座繁華之都的美夢也就順理成章被鐵蹄踏碎了,或者,從某種意義上說,早在毀滅時刻的來臨之前很久,東京汴梁就已經是一座在美夢鋼絲蹣跚行走的危城,它的下麵就是噩夢的萬丈深淵,而金兵的入侵,隻是在那一刻揮刀斬斷了這根本就脆弱不堪的美夢鋼絲而已。

當徽宗與他的兒子欽宗以及後妃宗室被金人像犬羊一樣擄掠北上,離開這座他自以為用“天下一人”的無盡欲念搭建的繁華夢城時,輾轉匍匐於殘垣胡塵中的百姓們,隻聽到車中傳出一句聲嘶力竭的哭喊:

“百姓救我!”

夢華:可待成追憶

當時身在東京的孟元老,想必很有可能聽到了這句哭喊。但他未在書中提及隻言片語——戰亂、流離、奔逃,對一個戰爭難民來說,有太多比這句哭喊更慘痛的刀兵生死經曆,那對於他來說,或許是不堪回首的往事,提起隻能徒惹心傷。

宋徽宗款《聽琴圖》,其中彈琴者被認為正是徽宗本人,而坐中聽琴的兩個人,著青衣者被認為是宋末六賊之一奸臣王黼,而著紅衣者則被認為是奸相蔡京。

但另一位與他有同樣經曆的人莊綽,卻很願意以衰朽之年講述這段殘酷的經曆。一如他曾經細致入微地記錄下東京太平繁華之時那位因禍得福的饊子小販的叫賣聲,他也以同樣細致的筆觸描述了自己逃難的見聞,“自靖康丙午歲,金人亂華,六七年間,山東、京西、淮南諸路,荊榛千裏,鬥米至數十千,且不可得。盜賊、官兵以至居民,更互相食用。”他講述了一個打著“忠義”旗號的流賊範溫,在接受南宋朝廷招安後率軍泛海到錢塘,以人肉為軍糧:

“老瘦男子謂之‘饒把火’,婦人少艾者名為‘不羨羊’,小兒呼為‘和骨爛’,又通目為‘兩腳羊’。”

他回憶道,以前賊寇以人為食,隻在史書上見過唐末朱粲之亂如此,但也隻有這一支軍隊而已,“今百倍於前世,殺戮、焚溺、饑餓、疾疫、陷墮,其死已眾,又加之以相食”。回想杜甫詩句曾有“喪亂死多門”,如今才真相信此言不虛——“不意老眼親見此時,嗚呼,痛哉!”

這記憶太過殘酷,因此,既然僥幸脫生,或許就不要再用這場噩夢時時折磨自己了罷。分明有更美好的記憶可以填充夢境,難道不是嗎?

當孟元老寫下《夢華錄》時,最激烈的戰事已經過去,杭州作為臨安成為新的都城,偏安江南一隅的南宋小朝廷不僅賡續前朝的國祚,也試圖複製前朝的繁華。杭州成為了另一個汴州。這是新朝天子高宗帝的欲念,也是那些渴慕太平繁華的萬千百姓的欲念。東京的欲念,也將成為,而且必須成為臨安的欲念。因此,東京汴梁昔日的繁華,也將成為一個曾經存在過的追憶,一個美夢,漂浮在臨安的上空,甚至從某種程度上說,臨安正是東京之夢投在現實的影子。

被認為是張擇端所繪的《金明池爭標圖》,描繪了北宋東京郊外金明池舉行龍舟爭標的情景,但這幅畫也被認為是《西湖競渡圖》,南宋遷都臨安後,將杭州西湖作為東京金明池的翻版,依然在此舉行龍舟爭標活動。