老北京愛逛的什刹海,過去是什麼樣的?(2)

什刹海之“什”,有以“十”來表的,言者更強調其數量,並往往亮出“十座”廟宇(“刹”),比如什刹海寺、淨業寺、廣化寺、龍華寺、慈恩寺以及彙通祠、火神廟、關帝廟、廣福觀等名號來解。

上一說法,曆來有學者主張非是。理由是:將佛家的寺,與道家的廟、觀,混為一數列,屬牽強。實際上在後海西北角上,明萬曆年間曾建有一座廟:“什刹海寺”,《帝京景物略》中稱此寺“京師梵宇,莫什刹海若者”。因為它遠近無比,所以周圍海子取名,也就以其名為名。

什刹海,當地老人讀時,亦有多用“什刹(窖)海”之音者,也可能受民間傳說影響,說是這塊地曾掘出財主沈萬三十“窖”金銀,於是勃興焉。隨著時間的推移,取“窖”音的越來越少了。

什刹海,也不乏寫作“十岔海”者。看一下區域地圖,周圍胡同肌理確是七橫八岔,名稱上叫“斜街”的,如“煙袋斜街”“白米斜街”“馬尾巴斜街”,實際上東倒西歪以“斜”行的,如“鼓樓西大街”“一溜河沿”“石碑胡同”“甘水橋”“北官房胡同”“南官房胡同”“羊角燈胡同”“馬王廟街”……更多。“岔”來“岔”去的,以“十岔”稱之,自然很確當的。

也有寫作“十汊海”的,那是更看重了它“水”的成分。清會典館總纂、詩人端木埰(1816—1887年)的《碧瀣詞》中就有題《綠意·十汊河觀荷醵飲》一首,其內“人生樂事知音聚,漫惆悵,萍蹤南北”,“又晚霞,添助詩情,柳外斷紅涵碧”數句,吟後難忘。他這裏稱的就是“十汊海”。又,他這裏用的是“醵飲”,《禮記》注:“合錢飲酒為醵”,由此看來“眾籌”“AA製”,古已有之。

更有甚者,人家幹脆就寫“石閘海”,除了“海”字保留外,其他二字隨意:《曉起至石閘海看荷花……》這是他詩題的開頭,說是他賞花路過一戶宅第,其主人並不相識,但請他坐進水軒置酒款談,於是他“賦詩謝之”。詩中一些句子極是動人:“地安門外千石陂,壓地紅雲不見水”——荷花滿地竟成此陣勢!“最勝橋東第一宅,青衣拔關出延客”——這宅子應是離作者所居不遠啊。“我願盡忘眼耳鼻舌色香味,並忘冰天與伏日”——得與投契者相談,一下子寵辱皆忘,四時皆忘!說起來這“更有甚者”的詩人,還就是住在什刹海白米斜街,不是別人,大名鼎鼎的張之洞!

什刹海有哪些胡同?

詩人在這一帶盤桓,會對一些胡同名怦然心動。

百花深處。新街口南大街路東。說明萬曆年張姓老者在此營園,疊石,浚池,修亭,蓮藕花木紛繁,士人遊賞絡繹。

百花深處胡同(《走讀北京大運河》內頁插圖)

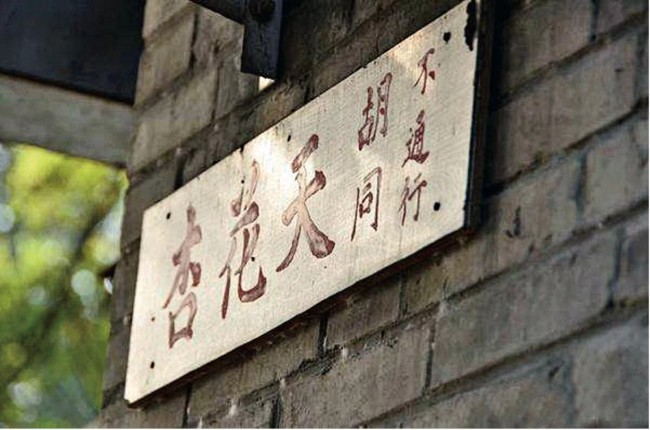

杏花天。地安門外大街路東。窄巷不通,但人說是清末巷西口曾有酒作坊,每春日輒取玉河邊杏花落英入釀,遂使酒色泛紅,芳馨遠溢,於是以“杏花天”名之。

杏花天胡同(《走讀北京大運河》內頁插圖)

花枝胡同。德勝門內大街路西。因為它的東鄰是恭王府、慶王府等,“花枝招展”是必然的。陳宗蕃《燕都叢考》中說,它曾叫“花針胡同”,音相近,從俗改。

棠花胡同。鼓樓西大街路南。清末聚專製關東糖的作坊,以“糖房胡同”稱。兒謠有“……毛家灣,紮根刺,過去就是護國寺;護國寺,賣大鬥,過去就是新街口;新街口,賣大糖,過去就是蔣養房……”這就靠近棠花胡同了。“糖房”改“棠花”,雅化。

千竿胡同。連通前海西街至三座橋胡同。“好竹千竿翠,新泉一勺冰。”陸遊名句帶給人美妙的詩境。其實此地原為明嘉靖時訓練箭射之所,由“箭杆胡同”演化來。

藕芽胡同。西起西棉花胡同,曲折拐至護國寺街。這裏緊鄰著護國寺的“西廊下”,鬧中取靜,極盡曲折。胡同內坐西朝東的一座磚雕如意門,精湛異常。

藕芽胡同內的磚雕門(《走讀北京大運河》內頁插圖)