老北京愛逛的什刹海,過去是什麼樣的?(3)

柳蔭街,青柳巷,鬆樹街,椿樹胡同。人與樹親耳。

玉芙胡同,由“玉佛寺”轉來。碧峰胡同,由碧峰寺轉來。清秀巷,由“清虛觀”轉來。

小說家來到這裏,自然會關注“小羊圈”。

小羊圏胡同。新街口南大街路西。現已改為“小楊家胡同”。《四世同堂》中老舍介紹了這地界的樣貌:葫蘆嘴、脖、胸、腰、肚,“胸”和“肚”大概就是羊圈吧。緊鄰著它還有“大羊圈”(大楊家)。

東羊圈。德勝門內大街路東。由兩條小巷組成,東西向寬約2米,南北向寬近5米,“嘟嚕”出來的這塊地方攔上個柵欄就可養羊。今天它已並入了大街線內。

羊圈。地安門內大街路東,白米斜街南側。百年前它就稱羊圈,1965年整頓地名諧為“揚儉”,口小肚大,當年可能就養羊。

不大的地塊上間插這許多羊圈,反映了食者的需求。

什刹海有哪些大院?

喜歡趕熱鬧的人尋到這裏,可能被幾個“大院”所吸引。

天彙大院。地安門外大街路東,後門橋以南。它南靠皇城,北有帽兒胡同的“步軍統領衙門”,西接什刹海,清晚期皇親在這裏見人,官府來辦事,遊人找歇腳……它幾進院落,檔次高低,滿足廣泛的需要。這些年來它衰殘而等待重整。

馬良大院。地安門外大街路西,後門橋以南,與“天彙大院”斜對麵。這裏清代馬姓回民曾建過個小的清真寺,後來聚集了眾多買賣人家:做中藥的,倒騰古玩的,一時熱鬧。今日它貼著什刹海的南沿殘跡猶存。

麻花大院。德勝門內大街路西,麻花胡同。胡同裏原有一座提督府,院落很大,民國時期當局在院中建起了無線電發射台——這家夥是個大鋼架子,遠看上去就如同一個麻花,所以老百姓就叫它麻花電台,整個院落也就被稱為麻花大院。現已並入藕芽胡同。何香凝、梅益、侯寶林都曾住過這院。

樂家大院。前海西街的三座橋之南。這裏原為恭王府的花園,民國時期著名的樂家老藥鋪買下了它,則有“樂家大院”之稱。前海西街的郭沫若故居,三座橋胡同的王稼祥居所,千竿胡同的機關宿舍,都曾是“大院”的組成部分。

熱衷於探奇的人在這塊轉,會想弄清楚“大翔鳳”“小翔鳳”,“大金絲”“小金絲”是咋一回事。

“大翔鳳”“小翔鳳”胡同,實際上是“大牆縫”“小牆縫”的雅化諧音。和珅建府(後來的恭王府),廣占地,高壘牆,它曲曲彎彎的牆外所擠出的“牆縫”,就是這兩條胡同。“大翔鳳”內有作家丁玲的住宅。“小翔鳳”內有奕䜣的“鑒園”,北窗眺後海恰如鏡鑒。

“大金絲”“小金絲”胡同,原來是叫“大金絲套”“小金絲套”的略稱,實際上是“大金絲絛”“小金絲絛”的意思。絛,絛帶;加入了金銀絲線的貴重絛帶,有大、小金絲絛。位於銀錠橋南,北官房、南官房一帶。這裏原來是一片水,胡同建在水中的“島鏈”上,如絲絛一般地抖動蜿蜒。故宮的單士元、翻譯家楊憲益、學者熊十力、書法家趙樸初、詩人顧隨等,住在這一地域。

積水潭原與城西北角的“太平湖”連成一片

以北京城的原皇城北城牆為界(今地安門東大街、西大街一線),什刹海(又稱前海)、後海、積水潭(又稱西海)統稱為“外三海”;北海、中海、南海統稱為“內三海”。“外三海”也有時以“什刹海”概稱之,“內三海”的中海與南海往往以“中南海”概稱。

今積水潭之北沿有積水潭橋,其地是已屬明代北京城牆西北角“缺了一段”之所在;實際上,當初積水潭原是與城西北角的“太平湖”連成一片的,1966年8月老舍自沉之湖即此“太平”。隨著水麵漸小,以及太平湖地區“車輛段”的建設,積水潭往城西北角連屬的水麵“太平湖”消失了。

李東陽(1447—1510年),天順間進士。他寓居什刹海西岸,自稱“西涯”,其《西涯雜詠十二首》中有《廣福觀》:“飛樓淩倒景,下照清徹底。時有步虛聲,隨風渡湖水。”廣福觀今在煙袋斜街路北,李詩幾句,說明該觀曾臨水峙立。有元代史料說,元時廣福觀更是在一泓水中。

汪精衛庚戌年(1910年)埋彈炸攝政王,一般俗說是在銀錠橋,因為銀錠橋廣為人知也。民國年間掌故家張次溪(1908—1968年)於1943年研考埋炸彈實地,成《北京庚戌橋史考》一文,結論是埋彈地點,乃在今宋慶齡故居東北,名“甘水橋”的小胡同中。依此亦可證,後海的水麵百年前要往北邊泛出不少,幾達今鼓樓西大街的路旁。

張次溪1943年完成《北京庚戌橋史考》一文,一時名流若李宣倜、龍沐勳、錢仲聯、黃孝綽、徐肇瓔(乃張次溪夫人徐肇瓊之姐妹,雅擅詩文)等讚文或題詩,其中還有“齊璜白石”《次溪仁弟命題近著〈北京庚戌橋史考〉》一首七律:

豫讓施全遜此橋,賢王寬大勝前朝。

本來刺客無愁怨,何必人才付滅消。

大好良緣足千古,非常事業息群囂。

道傍亦下英雄淚,眼底淙淙落海潮。

白石老人詩,他自選過,別人也輯錄過,但這一首恐怕是失收的;或有一說:齊氏並不以“七律”為常格,此作工穩講究,也有可能是別人(不排除是與齊老人交好的張次溪)代作的。

齊白石與張次溪(《走讀北京大運河》內頁插圖)

張中行(1909—2006年)有文《一溜河沿》(他以“一溜”表之,說地勢東高西低,一“出溜”就可走過;地名機構後以“義溜”表之,讓那個“忠義”的“義”字“溜”掉了,不解何意),他敘述20世紀三四十年代住居附近的情況是:胡同沿水濱,其南其西並沒有多少房屋,銀錠橋以東三家鋪子:烤肉季、小樓楊、爆肚張,都是居“路南緊靠水邊”。行公此文說明什刹海東北角一帶水麵也相當漫泛。

張中行又有題《廣化寺》一文,開筆就說:“……寺前(南麵)有守門雙石獅和紅色大照壁;如果沒有這個照壁,就正好麵對著後海。”

“照壁之外是空地,有兩層樓高的土丘,土丘之東有兩個水池。”

“如果借周圍景色來吹噓,說是《城市山林》也不能算妄語。”

行公幾語,把今廣化寺前幾座住居宅院“抹”掉了。

啊哈!這地界當年不過是土丘和水池。舊有成說“寧住廟前,不住廟後”,“寧住廟左,不住廟右”,中行先生恰居“廟右”,但他坦坦然不以為意。

張中行是久住什刹海幾十年的人,他親曆親見,所言絕對權威。當然他也不是“孤證”。京華掌故大家金受申(1906—1968年)家住安定門,往西去什刹海或辦事或遊賞也是常事。他在《北平曆史上平民遊賞地記略》一文中也寫到廣化寺,小段落是:

廣化寺前海岸邊,有一處佃農住宅,茅屋數椽,背堤麵水,圍以短牆竹籬,四周種植高柳,牆外堆積稻草,屋頂曬晾魚罾,籬上引有蔓生花草,門前柳下係幾隻小船,屋後隔以小河,通以板橋。離住宅近的海內種荷,遠一點種稻,極西端叢生蘆草,堤種植桑麻,極似一幅《江村晚舍圖》。我每次由此經過,必徘徊不肯就走。

金夫子這裏比張夫子要細致得多。說寺前茅屋“背堤麵水”,這“堤”無疑是張文中所說廣化寺照壁之外“兩層樓高的土丘”。又說這茅屋到廣化寺之間還“隔以小河,通以板橋”,那就更可以想見廣化寺前海水直漾到何處。

今日廣化寺早已無複舊貌,是一個佛教什麼機構所在,人員雜遝,香火繚繞,錄音機播放的誦經音樂在廟內外不絕於耳。各色乞討者喜歡麇集於輝煌的大門口以至通紅的照壁前求待“善心”賞賜。在這裏稍停,腦海中會閃出張夫子、金夫子文章裏的一些字句;更會想到,約是一百年前吧,魯迅先生做北洋政府教育部僉事(相當於“科長”),是往這裏(廣化寺辟為“京師圖書館”)“跑斷了腿”的。得暇,翻《魯迅日記》:

上午同司長並本部同事四人往圖書館……閱畢偕齊壽山遊什刹海,飯於集賢樓(按:應為“會賢堂”,魯迅初到北京,憑印象記名,尚未準確),下午四時始回寓。

(1912年8月20日)

……偕稻孫步至什刹海飲茗,又步至楊家園子買蒲陶(按:即葡萄),即在棚下啖之,迨回邑館已五時三十分。

(1912年9月5日)

午後同夏司長赴圖書館,又步什刹海半周而歸。

(1913年5月16日)

金受申的《江村晚舍圖》縈繞腦際而不可去,且無饜足,於是我生出在金文中再尋出一幅什麼“圖”的想法。——好的,有啦。還是在《北平曆史上平民遊賞地記略》中:

後海南岸那一段河渠,到李廣橋轉彎處謂之“楊柳灣”,北京市內河流,隻此一段像野外。河南為金氏花園後牆,土垣剝落,雜花野草叢生,襯著兩岸楊柳和堤上所曬漁網,誰也看不出是城內風景的。

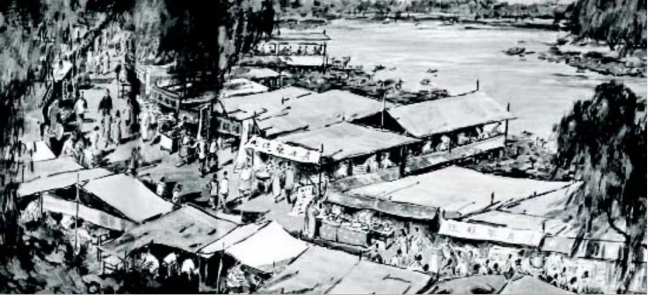

什刹海西堤上的荷花市場

這裏是另一幅“圖”——我們姑且命之曰《楊柳漁灣圖》吧(當然這是由我後取的)。為了說明這一“圖”,必須連及說一些水域知識。當年,從積水潭經德勝橋,在後海南岸的陸地上,還有一條流向東南的河,是為往皇宮裏供水的河,名曰“月牙河”,當它流經今“柳蔭街”北口的時候,過一座叫“李廣橋”的橋,然後傍著恭王府的西牆繼續東南流,過“三座橋”(又名“三轉橋”),在今“什刹海體育場”(荷花市場後,郭沫若故居前)的地段又形成一個“右海”(後文會說及,也有人因為它是在郭沫若故居〈原恭王府馬廄〉前的,稱之為“恭王府洗馬坑”),有河道跨過“壓”上了皇城北牆的“西壓橋”(今北海後門附近,對應著“東不壓橋”),流入了“內三海”。

荷花市場風情畫(《走讀北京大運河》內頁插圖)

金受申的《江村晚舍圖》(廣化寺,他取題)與《楊柳漁灣圖》(李廣橋,代擬題)很值得珍重。根據他的描述,畫家、設計家都可“情景再現”。當我在寫這篇筆記的這幾天,2018年1月初從北京市西城區人民代表大會上傳來消息:將啟動積水潭濕地公園的建設,將硬質垂直護岸改為植物緩坡,沿河種植蘆葦群落和菖蒲群落,還將在北岸複建一處古碼頭,等等。想當年,不隻是積水潭,連“外三海”都是土質草坡的呀。曆史走了回頭路,但使我們增長了經驗教訓。建濕地,水留多少,“幹”與“濕”什麼關係,動、植物搭配……是一個專門學問,作為外行且不置喙,但金先生文字記錄的上述二圖,絕對可以成為“外景設計”的重要參考。

金受申(《走讀北京大運河》內頁插圖)