瞿宣穎與北京:一位民國“史官”的居京日常(2)

京郊各個旅行勝地,昌平的湯山鎮、延慶八達嶺、房山的上方山、京西的三山五園,直至潭柘寺……都留下他的足跡,寫有舊體詩或遊記文章。至於京外,他遊覽定縣,做《古中山記》;赴廣東執教於學海書院,做《粵行十劄》;遊覽大同,做《大同雲岡石窟誌略》。他希望南開大學設立一個機構,用以搜集天津地方史料,為將來做《天津誌》做準備。而那些旅行之地,成了他考據的現場。

任何一個地方,要接續上它的曆史,就要掌握此地曆代先賢的著作。瞿宣穎極為熟悉舊京古籍和曆代名家日記,如《日下舊聞考》《天咫偶聞》《故宮遺錄》等,輯錄、整理、出版了不少。他根據翁同龢的《翁文恭公日記》、李慈銘的《越縵堂日記》、王闓運的《湘綺樓日記》等,輯錄出《同光間燕都掌故輯略》,撰寫了《北京建置談薈》《從北京之沿革觀察中國建築之進化》等長文,編輯出版了《北京曆史風土叢書》第一輯:共有《京師偶記》(柴桑)、《燕京雜記》(佚名)、《日下尊聞錄》(佚名)、《藤陰雜記》(戴璐)、《北京建置談薈》五部書。前四部是清人所著,而第五本是他自撰。這套書他請史學家陳垣作序,並由梁啟超來題簽。他在致陳垣的書信中說:“《北京建置談薈》,則穎所自撰也,書雖不足觀,以供普通人瀏覽,稍稍傳播愛護史跡之觀念,未為不可用也。”(《陳垣往來書信集》兌之致陳垣書第二通)由廣業書社出過石印、線裝鉛印兩版,這個書社還出版了一套《明清珍本小說集》,以及瞿宣穎編著的《時代文錄》上下兩冊,《漢代風俗製度史》等。廣業書社位於牛排子胡同1號,就是瞿宣穎的家——他自己辦的出版社。

他寫了大量的舊京掌故結集為《故都聞見錄》《北夢錄》等。掌故既是文章的內容,又是一種近似於古代筆記的、半文半白文體。他研究舊京有自己的體係,想建立現代化的掌故學。而這種文體在新中國成立後日趨白話。晚年時,他在上海以瞿蛻園為筆名,給《新民晚報》《文彙報》《大公報》等寫了不少舊京掌故的白話文,能讀出他是用文言思考,再落筆為白話的。那些豆腐塊他往往一蹴而就,一刻鍾寫完,至今讀來妙趣橫生。

始終是舊體文學活動的組織者

文人幾乎是一半寫一半社交。瞿宣穎朋友極多,且他的社交也能分成幾撥人。

一撥人,是他先天的親友。瞿家與遜清官員有著盤根錯節的同僚、姻親關係,後裔們時常走動。也包括他幼年時師從王闓運、王先謙,少年時京師大學堂譯學館,青年時讀上海聖約翰大學、複旦大學的同學。這撥人更多的是結社雅集,詩詞唱和。傳統詩社多是以家族、姻親的形式結合在一起。比如他與連襟張其鍠、卓定謀,表兄朱啟鈐,湘學同門齊白石,譯學館時的好友黃濬,聖約翰大學時的好友劉麟生、方孝嶽、蔡正華,以及舊名士溥心畬、李釋戡、夏仁虎、冒鶴亭、傅增湘、章士釗、郭則沄、羅惇、黃懋謙、夏孫桐等。

另一撥人,是不左不右、偏於中庸的文史作家。如《宇宙風》《古今》《逸經》《越風》《天地》《新民》《文史》《雜誌》……包括《古今》主辦人朱樸、《逸經》主編謝興堯、《文史》主編金性堯……以及各自的作者群。這裏除了周作人,幾乎都是文學史上的失蹤者。在《周作人日記》中,曾有多次寫瞿宣穎前來拜訪。他為周作人的代表作《日本之再認識》,寫過一篇《讀〈日本之再認識〉》的評論,並為其《名人書簡鈔存》寫了數百字的按語。

仔細想來,這兩撥人多有交集,本質上是知識結構和趣味點近似的同一撥人,更像年齡斷層的兩邊。舊名士們的輩分更長,文章更偏於文言。他們都成為瞿宣穎主編的《中和》月刊的作者。

《中和》月刊被瞿宣穎恢複成雜誌的本意:“雜的誌”。雜誌沒有編輯部成員名單,卷首語、編者按都署“編者、編輯部”,很多都是瞿宣穎親自寫的。凡是發現了未刊的名家手劄、史料整理、新穎史論會立刻刊登,形成周作人、錢稻孫、徐一士、孫海波、柯昌泗、謝國楨、謝興堯、傅芸子、傅增湘、俞陛雲、周黎庵、金性堯、陳慎言、孫作雲、張次溪等掌故、民俗學家的混合陣營。一時間,郭則沄在此連載《庚子詩鑒》《紅樓真夢》,徐一士連載《近代筆記過眼錄》,蔣尊禕連載《天治》;瞿宣穎自己連載《養和室隨筆》《燕都覽古詩話》《方誌餘記》,更連載先賢未刊著作如王闓運《湘綺樓集外文》、瞿元燦《公餘瑣記》、耆齡《賜硯齋日記》等。此前,他主持國立華北編譯館,日常還招集華北編譯館的幹事、課長開會商議各項事宜,辦公地址在北海公園內的清淨齋,並負責主編《國立華北編譯館館刊》。

《中和月刊(全十二冊)》,《中和月刊》社 編,北京圖書館出版社2007年9月版。

舊式的家庭關係是緊密的,瞿宣穎與親友走動頻繁。他對待親友,幹得最多的一件事,叫“序而刊之”(或“跋而刊之”):把對方的未刊著作找來整理,作序、題跋、題詞、題簽、編校……直至印刷。他在《中和》月刊上開辟《超覽樓藏耆賢書劄》欄目,將家中所藏的郭嵩燾、俞樾書劄等刊登出來。共同出身於京師大學堂譯學館的名詩人黃濬被處決後,瞿宣穎將他的《花隨人聖庵摭憶》從雜誌上搜集起來,編纂成單行本並作序刊印。此版的紙張奇缺,僅印一百部,為藏書界珍品。據不完全統計,他為徐一士、張次溪、高伯雨、劉麟生等寫過序;編校汪詒年纂輯的《汪穰卿先生傳記》、燕穀老人《續孽海花》、連襟張其鍠的《墨經通解》和《獨誌堂叢稿》,與表兄朱啟鈐共校姨父黃國瑾的《訓真書屋遺稿》、校《貴州碑傳集》等;為陳宗蕃《燕都從考》、張次溪《雙肇樓叢書》、蔡正華《元劇聯套述例》等題詞;至於題寫書名、刊名或自署更是平常。他對個人著作,幾乎都作自序或編序例,並請人題簽。曆史的載體是文獻和文物,文獻最重要的是刊印。舊文人的風氣是他的生活日常,而另一方麵,他也在留住曆史。

他與畫家黃賓虹、齊白石相交甚好,另與陳衡恪、於非闇、陳半丁等相熟。他寫了《賓虹論畫》《齊白石翁畫語錄》等文,以記錄與黃賓虹、齊白石談畫的金句,使得當時的隻言片語,成為後學中珍貴的圭臬。1943年,年近七旬的張鳴岐來到北京。張鳴岐(1875—1945)即張韓齋,清末時的兩廣總督,為廣西的現代化做了不少實事。此時做過總督的人在世者隻有他和陳夔龍了。瞿宣穎來聽他談前清舊事,並隨問隨記,作《記所聞於張韓齋者》,晚年又修改為《記張韓齋督部語》一文,收入《補書堂文錄》。兩年後張鳴岐就逝世了。

早在1931年在滬時,瞿宣穎便為丈母娘曾紀芬筆錄了《崇德老人自訂年譜》,為丈母娘的父親曾國藩寫了本《曾文正公傳略》和若幹文章,為老丈人聶緝椝的父親聶亦峰的公牘出版題跋……親戚中的重要曆史人物,都被他捋了一遍(他這樣的人在古代叫“肉譜”)。就北洋政府的往事,他也寫過《黎元洪複任總統記》《北洋政府內閣人物片段》等;就個人經曆,有《故宅誌》《塾中記》《解放十年中我的生活》等。當時沒有口述史的概念,但瞿宣穎有做口述史的意識。口述史的整理者要在史學上不遜於口述者,能將口述梳理成文並校訂正誤,很見功力。

北平竟然集中了那麼多的“文化遺老”,他們支撐起五四運動以來舊文學的半壁江山。瞿宣穎始終是舊體文學活動的組織者,正如他在五四時的《文體說》一文所講:“欲求文體之活潑,乃莫善用於文言。”他知新而不忘舊,繼續讓傳統文學在其自己的軌道上前行至今。

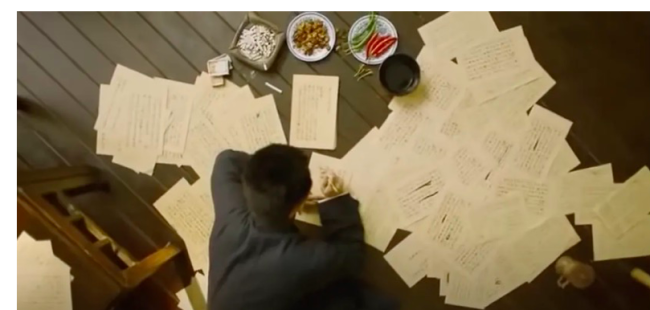

電視劇《覺醒年代》(2021)劇照。

存史之心

太史公有雲:“昔西伯拘羑裏,演《周易》;孔子厄陳、蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《離騷》;左丘失明,厥有《國語》;孫子臏腳,而論兵法;不韋遷蜀,世傳《呂覽》;韓非囚秦,《說難》《孤憤》;《詩》三百篇,大抵賢聖發憤之所為作也。”而到了民國,瞿宣穎作掌故學,是為了什麼呢?

我想,可能是為了“存史”。

瞿宣穎生於清末,成就於民國。他所麵對的改朝換代,結束的不是有清一代,而是兩千年來所有的帝王,是整個古代的生活細節。中國從此沒皇上了,那麼有皇上時的一切都沒用了。沒用之物,首選是拋進垃圾堆,而不是送進博物館。民國人不把晚清的東西當文物,越是當時的學者,越認為不值得進博物館。經亨頤曾認為要把故宮賣掉,清宮秘檔也變成八千麻袋的廢紙出售,激進者多有廢中醫、廢漢字、廢舊戲的言論。改朝換代便是舊臣敗家,新暴發戶閃亮登場,京城八旗階層敗落,眾多王公生活無以為繼,哪顧得著存舊物?這便意味著曆史中斷。更何況瞿宣穎筆下那些“雜史”——曆史的邊角料呢?

而瞿宣穎自幼家中來往,無不是遜清重臣;他所求學、交往的無不是宿儒;家中翻檢出前人的舊紙,無不是郭嵩燾、康有為、岑春煊等一輩名士之間的通信手劄。他的掌故學有一半是天生而來的:自家和親友即為半部近代史,任何舊事舊識都是寫掌故的素材。他有意識甚至是下意識地保存家族、親友和個人的史料,好像是一位每天都為孩子拍照的父親,也像任何東西都要搜集的收藏者。四十歲時,瞿宣穎因兄喪,從河北省政府秘書長和河北省通誌館館長的職位上辭職返京,客觀上給了他編校先人著作的時間。為了恪守母親傅太夫人的遺命,他整理並刊印了線裝鉛印本的《長沙瞿氏叢刊》二十卷,包括瞿氏三代的文稿、家譜,特別是父親瞿鴻禨的《超覽樓詩稿》等,因為“苟不彙集刊行,實惟散失之懼”,“家譜與方誌,皆為國史之根源”。編國史所練就的功力,首先要用在編家史上。

縱觀他一生工作的“標準流程”,始終是:成立學術組織——搜集整理史料——研究並講學著述——編校前人著述——序而刊之。就像舊時文人造園,請人將園林畫成長卷,雅集時每人於長卷後題詞作詩,自己再作總序,把詩文繪畫,付之桑梓。眾人吹拉彈唱,盡歡而散。多年後江山易主,園林荒廢,老友凋零,此時展卷重讀,借著夕陽念舊時春光。

《杶廬所聞錄 養和室隨筆》,瞿兌之 著,遼寧教育出版社1997年3月版。