1154年,人才大爆炸(3)

如今,自己當了皇帝,塵封已久的北伐計劃自然要盡早提上日程。

宋孝宗將北伐的希望,全數交托給一位老臣——張浚。此人在高宗年間,曾因主張抗金被秦檜誣告謀反。

朝廷風向的突變,也讓一些曾與張孝祥、虞允文同榜的士子們看到了人生希望。這其中,心情極度高漲者,當屬當年落榜的陸遊。

秦檜身死後不久,陸遊就得以回歸仕途,並在宋孝宗登基後,獲賜進士身份,一償落榜之憾。聽聞朝廷打算重新起用張浚,陸遊連夜上書,請求宋孝宗先整飭吏治軍紀,再固守江淮、徐圖中原。

陸遊的建議很好,唯獨上書的時間掐得不準。據說,陸遊的奏折送到宋孝宗跟前時,皇帝正在後宮取樂,未加搭理。陸遊根本耐不住那一時三刻的等待,愣是跑進皇宮,勸陛下以國事為重。如此一來,還未與張浚謀麵的陸遊,便先一步被貶去鎮江做了通判。

陸遊畫像

鎮江地處長江沿線,對一心想上戰場的陸遊而言,這種貶謫反而成了巨大的福利。作為主戰派,他一到鎮江便登上北固山的甘露寺,作了一闋《水調歌頭·多景樓》,表達自己對北伐的憧憬與期待:

江左占形勝,最數古徐州。連山如畫,佳處縹渺著危樓。鼓角臨風悲壯,烽火連空明滅,往事憶孫劉。千裏曜戈甲,萬灶宿貔貅。

露沾草,風落木,歲方秋。使君宏放,談笑洗盡古今愁。不見襄陽登覽,磨滅遊人無數,遺恨黯難收。叔子獨千載,名與漢江流。

相比陸遊的振奮,同樣參加了紹興二十四年科舉並榮登進士的楊萬裏,則沒有這麼好的心情。他是張浚的學生,本來老師升官之日,他便收到了來自臨安的調令。可是,剛出門,家中就傳來了父親大病的消息。

楊萬裏隻能辭別恩師,返鄉照料父親。

他不知道,與張浚這一別,竟成了永別。

06

張浚急於求成的北伐思路,很對新君宋孝宗的胃口。但包括虞允文、陸遊在內的部分主戰派,以及主和派們均認為,此時北伐,為時尚早。

宋孝宗沒聽,他心中似乎已被重振江山的喜悅填滿了。隆興元年(1163)四月,那場令他悔恨半生的北伐開始了。

宋軍初期打得很猛,可惜內部將帥不和,這導致了此次北伐有如一場百米衝刺,爆發力足,卻後勁不足。最終,因宋朝內部派係扯皮嚴重,隆興北伐被生生打成了“隆興和議”。

作為戰爭的首要責任人,張浚從出將入相、捐軀許國的大宋國士,瞬間淪為了人人叫罵的誤國大盜。在被貶斥出朝後不久,鬱悶的他隨即病逝。

張浚畫像

而對北伐極度熱衷的陸遊,下場比張浚更為悲哀。本來他是不支持張浚貿然發兵攻打金國的,可由於北伐複土的願望太強烈,他多次建議張浚調整用兵策略,致使到頭來被扣上“交結台諫,鼓吹是非,為說張浚用兵”的罪名,被罰回家犁地。

北伐敗了,但宋孝宗的北伐希望不能滅。他親自找到虞允文,並與之約好:“靖康之恥,當與聖相共雪之。”不過,這一切看起來更像是皇帝的一廂情願。

因為在這句豪言之下,宋、金早已達成協議,雙方約定宋朝“許金四郡”,而金朝則以減免宋朝“歲幣”的方式,換取對方與自己執叔侄之禮。和平的年代,就這樣在宋、金訂立的第二款屈辱條約中,緩慢到來。

07

但新的問題又來了。

宋孝宗發現,隆興和議依舊沿用此前的紹興和議,要求每當金使來宋,宋帝必須“降榻受書”。這一點,令始終無法接受失敗的宋孝宗內心極度不爽。他夜不能寐,終日想派使者出使金國,提出修改和議內容,以維護大宋皇權尊嚴。

宋孝宗的迫切,虞允文看在眼裏。他向皇帝提出,不能光派使者索求受書禮儀的更改,免得讓對方覺得咱們大宋“小氣”。最好的辦法是,找到一個堂而皇之的理由,比如要求金國退還北宋諸帝陵寢所在的河洛地區。至於受書儀式的更改,隻能由使者自行提出。

可是,朝中大臣誰有膽量接此重任呢?

還是虞允文,他向宋孝宗推薦了兩個人選:李燾和範成大。

史載,退朝後,虞允文將此事告訴李燾,李燾聽說後嚇得臉都白了:“今往,金必不從,不從必以死爭之,是丞相殺燾也。”李燾強烈要求改派別人去擔任這項要命的差事,他還要留著小命寫他的《續資治通鑒長編》呢。如此一來,任命最終落到了範成大身上。

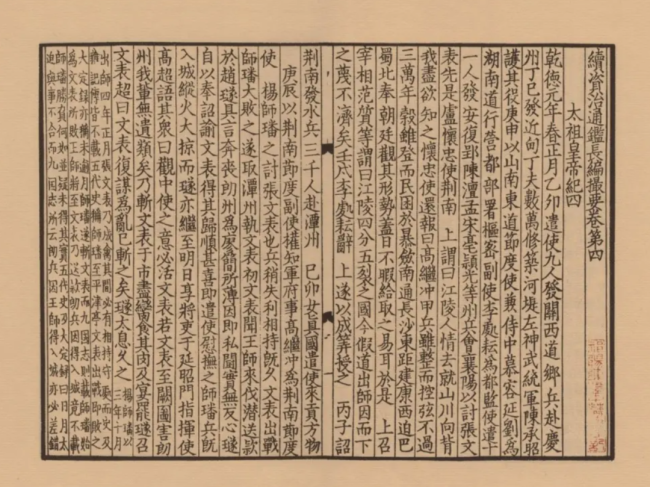

李燾的《續資治通鑒長編》