竹林七賢消亡史(2)

阮籍的父親阮瑀曾是曹操身邊的大筆杆子,頗得曹操器重。因此,在司馬家需要籠絡的天下名士中,阮籍也是掛了號的。

不過,阮籍的逃避並沒有像嵇康那麼決絕。他奉行的逃避態度是:做事留一線,日後好相見。

司馬昭為兒子司馬炎求取阮家女兒為妻,希望通過聯姻籠絡阮籍。阮籍無法強硬拒絕,隻能拚命將自己灌醉,天天如此,一醉就是六十天,讓前來說親的媒婆兩個月來一句話也說不上。司馬氏與阮氏的聯姻無疾而終。而阮籍既沒有當麵開罪掌權的司馬氏,也沒有因此悖逆曹氏皇族。

試想一個人如果天天喝酒直至醉倒,身體承受的負荷有多大。但對阮籍而言,身體之醉,抑或是切膚之痛,又如何能抵亡國之悲。在他所作的《詠懷八十二首》中,常常以琴、鳥等物隱晦地表達自己對當下社會現實的不滿和憤懣不已的情緒:

夜中不能寐,起坐彈鳴琴。

薄帷鑒明月,清風吹我襟。

孤鴻號外野,翔鳥鳴北林。

徘徊將何見?憂思獨傷心。

在那個政治極度高壓的時期,阮籍的不決絕,隻能讓他以借酒消愁的方式繼續著“中立”的態度。

而與嵇康、阮籍相對的其他幾人,在麵對招安籠絡時,則選擇了一種積極的態度,支持司馬氏奪權。其中以山濤最具代表性。

▲山濤(205—283)。

相較於嵇康和阮籍,山濤與司馬氏的淵源要更加深厚。說白了,山濤與司馬氏就是一家人,山濤的表姑是司馬懿的夫人張春華。因此,在麵對司馬家族對天下名士進行招安時,山濤心理上的抵觸要小得多。

司馬懿死後,司馬師掌權。憑著“親戚關係”,山濤在洛陽拜會司馬師。作為天下的掌權人,司馬師也沒必要對這位親戚客氣。於是,在兩人第一次會麵中,司馬師便直截了當地詢問山濤:“呂望欲仕邪?”將山濤比作薑太公,看似對山濤很尊重,實際上,是把自己當成了周文王,而且不是周文王去找薑太公出山,是薑太公主動上門來的。這不免有盛氣淩人的感覺。如果會談對象換作嵇康,估計兩人當場便劍拔弩張了。

山濤並沒有,他是個可以低頭的人。

在他選擇與司馬氏坦誠合作的那一刻開始,竹林當中“非暴力不合作”的名士精神已離他遠去,他勢必成為世人口中那個背信棄義之小人。

其實,無論是嵇康、阮籍還是山濤,他們都明白司馬代曹,是時代所趨。這與當年曹氏父子逼迫漢獻帝退位禪讓,如出一轍。

之所以對政鬥集團的態度不同,除了與個人背景、情感因素相關之外,也源自竹林名士心中最後的一絲風骨。

自漢武帝以來,“罷黜百家,獨尊儒術”已經使儒學成了社會的主流文化思想。儒生構成社會主要知識分子群體,登上曆史舞台。他們紛紛離開學堂,進入朝堂,影響著國家的政策實施。

他們中的很多人,秉承儒家忠君愛國的理念,擁有著強烈的曆史使命感和憂患意識。因此,在麵對漢末像曹操這種梟雄“挾天子以令諸侯”時,他們挺身而出,如孔子的後代、曹操的手下大名士孔融,即戳著老板的脊梁骨罵他不忠不孝。

而對於掌權者而言,無論是幾十年前的曹氏還是現在的司馬氏,他們要的都不過是能夠影響社會風向的士大夫階層的造勢,而非真正的看重他們。對於不聽話的士大夫,曹操做了一個很好的“表率”:把孔融滿門抄斬,以正視聽。

有鑒於此,懂得避世的士大夫們也作了轉變,既然儒家學說已經淪為政治輿論工具,那麼幹嘛還堅守著過去的綱常倫理。於是,避禍的士大夫們套用道家老子和莊子的學說,發明出一種專門探討人生哲理與自然關係的玄學,追求本真。

▲以“竹林七賢”之一阮鹹命名的樂器。 圖源/圖蟲創意

以嵇康為首的“竹林七賢”正是當時全天下數一數二的玄學家。如阮籍在著作《大人先生傳》中提出,“蓋無君而庶物定,無臣而萬事理,保身修性,不違其紀”,主張以“無君”的虛曠之心對待世俗名教。嵇康則在《釋弘論》中提出了玄學最具代表性的口號:“越名教而任自然。”

所謂名教,即以儒家學說為名,教化世人遵從統治階層的命令。說白了就是利用儒家學說的部分原理,來證明司馬氏篡位的合法性。嵇康公然宣傳“越名教而任自然”,很顯然是正麵硬剛司馬氏篡位行為,有種步“孔融罵曹操”後塵的意味。

這種不屑與世間俗人同流合汙的精神固然可嘉,但以避世之名,批判世俗政治的行為,卻是相當危險的。對於這一點,山濤大抵是最明白的。

雖然他接受了司馬氏的授官,重返朝堂,為司馬家族鞍前馬後地操勞著。在世人眼中,他早已不算是過去隱匿竹林,對酒當歌的風流名士。但在山濤心裏,他似乎從未忘記昔日與自己一同在竹林中痛飲的朋友嵇康。

聽聞曾經的摯友對世俗的批判如此之過,山濤也擔心,司馬氏未來會對嵇康動手。因此,在吏部尚書郎(相當於如今的副部級高官)任期將滿時,山濤像朝廷推薦嵇康代替自己出任此官職,以求通過政治身份,庇護好友一生平安。

不過,嵇康果真應了山濤的擔心。

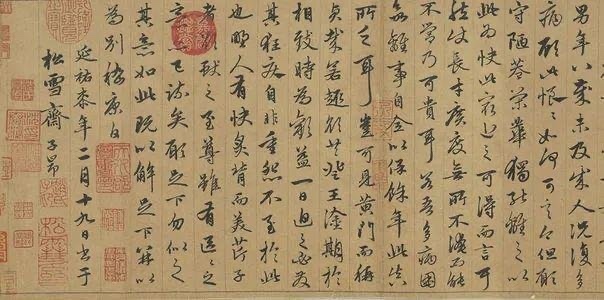

山濤沒得到摯友的當麵應承,反而招來了一封嵇康手書的《與山巨源絕交書》。山濤,字巨源,這封信就是專門寫給山濤的。信的開頭第一句,嵇康直接說山濤不夠了解自己,有何資格互稱知己,公開提出與山濤老死不相往來。在世人眼中,這封信的出現,算是嵇康和山濤徹底決裂了。

▲趙孟頫版《與山巨源絕交書》。