這條二百七十多米長的小街上,為何有七家老戲園子?(3)

除去大柵欄地區,北京的茶園還有很多。如東城隆福寺的景泰茶園,原址就是現在隆福寺工人俱樂部的位置。地安門一帶,有德泉茶園和天和茶園。東安市場內,還有丹桂茶園和吉祥茶園。北京西城的茶園也不少。如宣武門內的春仙茶園,阜成門大街的同益茶園,橋頭的阜成園茶園,西四口袋胡同的慶升茶園,西安市場裏的人和茶園,等等。前門外鮮魚口有曆史悠久的天樂茶園,1949年以後又改為大眾劇場。鮮魚口抄手胡同的裕興園茶園,崇文門外茶食胡同,還有一家廣興茶園。總而言之,北京的茶園大小有四十餘家。這麼多茶園,大都集中在北京中軸線上,或西或東,或南或北。所以我們說北京中軸線及其周邊都是戲曲文化的載體。

茶園裏聽戲隻要茶錢

當時北京的茶園,因為可以邊喝茶邊看戲,所以茶園內的布局也有著自己的特點。

首先是有個舞台。茶園的舞台由四根柱子支起來,前三麵都可以觀演。舞台後麵是大牆;大牆挖倆門洞兒作為上場門和下場門,一邊寫“出將”,一邊寫“入相”。

然後是台底下的觀眾席,中間部分的長條桌,和舞台是垂直放置的。來這裏的茶客,是一邊喝茶談事,一邊看戲。一杯清茶,可以很快拉近人與人之間的距離。當時的北京茶園,具有相當強的社交屬性。以喝茶為主的這部分座位,稱為“池座”。兩邊桌子的位置,則叫作“兩廊”。兩廊的桌子不垂直擺放,更方便看戲。有意思的是,兩廊座位的票錢反而更便宜。如果是一層,舞台對麵的盡頭就沒有桌子了,隻有靠牆一排高凳。

那時候茶園的設計不夠科學,整個園子在一個平地上。在最後一排設計了高凳,這樣視線就不被前排觀眾遮擋。這個位置叫“背大牆的”,價格最便宜。您先給點小費,就可以坐了。別看高凳便宜,可還專門有人搶。為什麼呢?坐這兒方便給台上叫好。民國以後,高凳完全取消,轉而變成彈壓席。茶園如果是兩層樓,樓上還有官座,也叫包廂,坐上四到六個人沒問題,是相對高級的享受。包廂後麵是長板凳。

我小時候常去大柵欄的慶樂茶園或是三慶茶園看戲。因為我家在東珠市口開著好幾家買賣。茶園裏的工作人員也即是茶房,常把樓上的包廂留給我們一家人,這就叫出“紅票”,花的錢總要多一點,做買賣的人不在乎這點錢,所以我在小的時候就看了不少好戲。

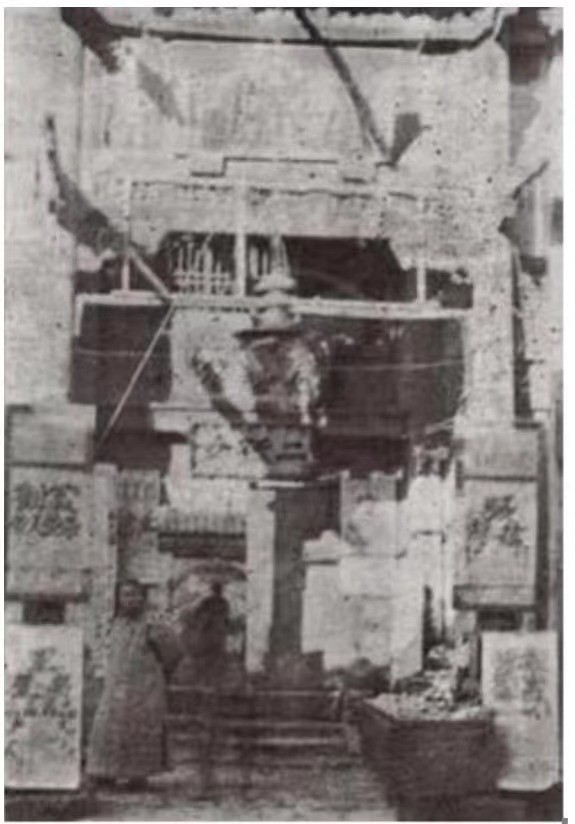

慶樂園(《北京中軸線文化遊典 戲曲——迷彩萬縷》內頁插圖)

京劇史上大名鼎鼎的“同光十三絕”,當時便都是在北京茶園裏演出。那時北京茶園裏的戲曲,可謂是名角薈萃、精彩紛呈。當時去北京茶園聽戲卻不用買戲票,進去隻給茶錢,同時給夥計小費。價格非常便宜,茶錢是十大枚,小費是兩大枚。可以說,北京的茶園是上至達官顯貴,下到販夫走卒,人人都能享受的休閑場所。

我小的時候,那是20世紀40年代中期,我在慶樂戲院看李萬春的鳴春社演出的連台本戲《濟公傳》。火爆熱鬧,戲中還加演電影。我去廣德樓看了著名高派老生白家麟領銜主演的連台本戲《八仙得道》。機關布景不說,白家麟扮演的張果老倒騎真驢上台,邊唱邊走圈,很是熱鬧。我那時候是小孩兒,看得津津有味,不過那時候已經不叫茶園了,改叫戲院了,可是依然賣茶,我們都是自己帶茶葉,喝好茶也過癮。

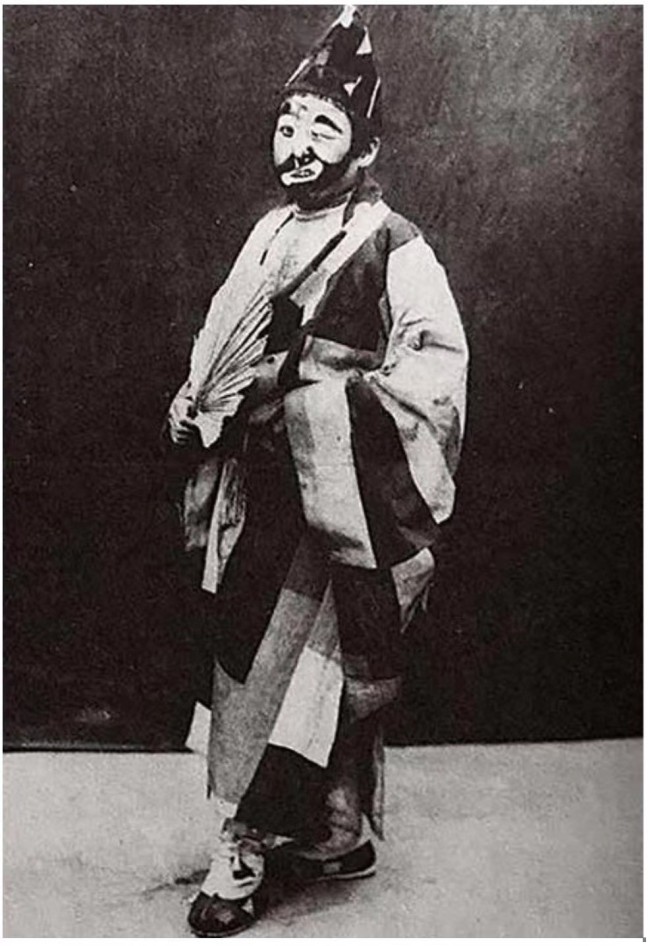

李慶春《濟公傳》(《北京中軸線文化遊典 戲曲——迷彩萬縷》內頁插圖)

在茶園門口把門兒的人叫“檻子”。別小瞧這份工作,幹好了很不容易。既要眼觀六路耳聽八方,還得跟這一帶地麵兒上的人熟識。進了茶園大門,給客人提茶壺的人叫“茶房”。雖然不賣票,但是好的座位茶房都給熟識的客人占上了。所以,您要是第一次進去聽戲,先得跟茶房搞好關係,那就要多給點兒小費才行。

北京的茶園裏,一直沒有實行對號入座。一直到了前門外西柳樹井第一舞台開業以後,北京城才慢慢有了對號入座的概念。

在老北京的茶園看戲時,喝茶的品種並不太豐富。當時北京主要流行喝香片,花色品種大致就是茉莉雙窨、茉莉小葉、茉莉大方、珠蘭香片等幾大類。除去喝園子裏賣的茶葉,客人也可以自己帶茶葉,交給茶房去衝泡。到時候茶房把茶壺端來,把茶葉的包裝紙往壺口一插,就表示證明是您帶來的茶葉了。當然,雖然是自己帶茶葉,茶資還是照付。其實自己帶茶葉的人,不是為了省錢,而是追求一種享受和閑情罷了。

現如今的北京,國際水準的劇場劇院比比皆是。精細雅致的飲茶空間,也如雨後春筍般蓬勃發展。反倒是老北京這種既可飲茶會友,又可賞劇聽戲的傳統茶園,早已消失了蹤跡。當然,眼下咱北京還有長安大戲院、湖廣會館、老舍茶館等地,在適當的座位上,觀眾還能飲上杯香茶解渴,尤其是在盛夏,一邊看戲,一邊品茗,更為觀眾所熱愛。

本文選自《北京中軸線文化遊典 戲曲——迷彩萬縷》,較原文略有刪節修改。文中所用插圖均來自該書。已獲得出版社授權刊發。