老北京愛逛的什刹海,過去是什麼樣的?(4)

前邊提到了什刹海的“右海”,現在這裏來交代。翁偶虹(1910—1994年)《消夏四勝》記敘了什刹海西堤上的荷花市場:

……茶棚在靠北的一段堤上,東西排列。東邊靠著左海,海塘廣蒔荷花,香遠益清,茶資高些。右海無荷,蘆葦叢生,輸卻一香,茶資低些。茶棚都是廣袤的伸入海塘,上搪木板,如坐水上。清風拂水,涼氣襲人;夾有荷香,沁人心脾。

翁先生接著詳述在這兒賣“冰糖子兒”的老人,冰鎮的河鮮,現做現烙的油酥細餅,羊肉豆腐腦,蓮子粥,以及拉洋片的、變戲法的、說相聲的、練武術的等“諸般雜藝”,現在當然沒有篇幅再引,但至今讀來還是心向往之。

翁先生設位於長堤,麵向南邊,“左海”即今什刹海,“右海”即今“什刹海體育場”一帶。

關於這“右海”,我們還可以補充一個例證以更豐富地說明:

孔慶普,1928年生,北京市建設局市政工程處總工程師,著有《北京城裏的牌樓》《北京的城樓與牌樓結構考察》《城:我與北京的八十年》等。

在《城:我與北京的八十年》之中,《一九四九年到一九五〇年》一段,他有關於“三海和四海清淤工程”的回憶。1950年初,國家政務院批準北京市政府湖泊清淤工程計劃,三海(北海、中海、南海)清淤由楊尚昆任總指揮,汪東興任副總指揮。而市屬的“四海”(積水潭、後海、什刹海、西小海)的清淤指揮部,由北京市建設局負責;這裏的“西小海”,即翁偶虹所說之“右海”,或者被俗稱為“恭王府洗馬坑”的那塊水泡子。

20世紀50年代,尚為小學生的我曾去荷花市場,也記得它的西邊還是一片水塘。大約是1958年以後,“大躍進”,填平了池塘,建起了“什刹海體育場”這一片建築,記得還在其中看過電影。“什刹海體育場”確實為國家培養了不少“健將”“冠軍”,但現在想起減少了一大塊水麵,還是挺遺憾的。

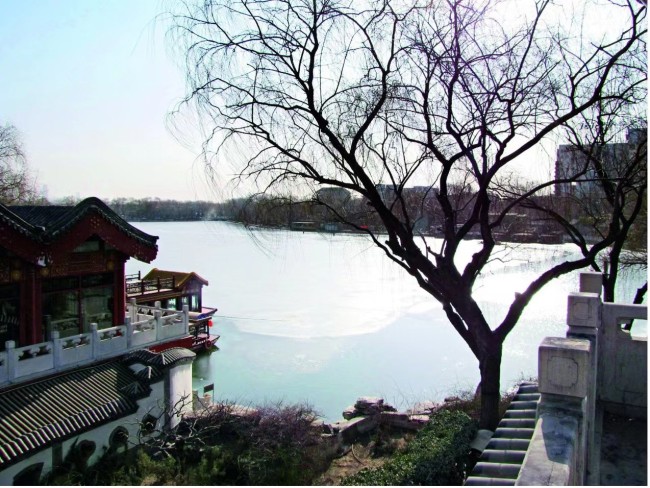

積水潭結冰,一白千頃(《走讀北京大運河》內頁插圖)

順便亦應交代:當積水潭、後海進行清淤時,對德勝橋,“月牙河”上的李廣橋、三座橋,進行了修繕或拆除,“月牙河”改成了暗溝。

說到這兒,我們可以小結一句了:在“外三海”的東(一溜河沿),西(太平湖),南(從李廣橋到西壓橋),北(廣福觀、廣化寺、甘水橋),原是有更為寬闊的水麵的。換句話說:原來“外三海”的水域,比今天這局麵是要大許多的。此話空說沒有力量,我們列舉了上述鑿鑿史證來說明。

當我把這一節結尾的時候,因為有近交看到前引的金受申兩段文章,歎為“妙文”“稀見”,於是我便生出再增兩條金氏文以饗讀友的想法。

乙醜年七月十五日:

……道出十刹海,時已夕陽斜掛,遊人駐足,荷香四溢,柳霧蔽天,於北岸購《紅樓夢》一部……穿後海而回,月已東升矣,湖波浩渺,蒹葭秋水觸目,前遊頓增感喟。臥柳平橋,盡有吾輩足跡,於今苔蘚增花,舊跡難尋矣……

乙醜年十一月初十日:

……作積水潭之遊。潭水結冰,一白千頃,鬆楸落葉。湖山勝地,惜未能於夏秋之間與玉人同泛采蓮舟也。至後海橇……海中團瓢、樓台一例荒涼,更無高下之別,洵樂事也。

不錯,這就是來自金受申的日記。乙醜,1925年,此年金氏二十歲;少年老成,令今人感佩的文筆!

原文作者/ 楊良誌 楊家毅