故宮文學史:激活明清宮廷文化遺產的新視角(3)

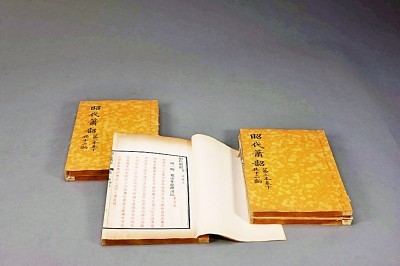

故宮博物院現藏清宮戲本1萬多冊。圖為院藏《昭代簫韶》劇本。作者供圖

康熙和乾隆時期兩次開設博學鴻詞科對清代文學、學術也產生了重要影響,朱彝尊等人就是通過這個路徑進入紫禁城成為皇帝近臣的。以朱彝尊為代表的這些人不僅有機會與皇帝進行文學上的交往,而且也影響了紫禁城外的文學活動。還有,乾隆倡導編修《四庫全書》,對宮廷內外的文學文化活動也產生了深遠影響。以紀昀為代表的編修大臣在提要寫作中對於中華文學的整體看法,顯示出獨特的文學史眼光。而紀昀這樣的詞臣文學又成為影響宮廷之外文學風尚的一個紐帶。在這個時期,清代故宮文學與明代文學還形成了連續性。這體現在宮廷戲劇對明代小說的改編上,體現在朱彝尊《明詩綜》等對於明代皇族詩歌的選擇和評價上。當然這不僅代表了明代皇族文學的文學史重要性,還糾纏了文化身份在清初的複雜性。清代宗室文學同樣值得重視。始於康熙,曆經雍正、乾隆朝始編纂完畢的《皇清文穎》,就收錄皇帝禦製詩文24卷,以及宗室諸王詩文和臣子頌賦100卷。

康雍乾之後,清代皇帝依然延續了他們先祖的文學傳統並且都有文集,例如嘉慶皇帝《味餘書室全集》等、道光皇帝《養正書屋詩文全集》、鹹豐皇帝《清文宗禦製詩文》、同治皇帝《清穆宗禦製詩文》和光緒皇帝《清德宗禦製詩文》。

近代以來故宮文學史發生了一個明顯變化,即文學活動由以皇帝為中心轉為以名臣為中心。像曾國藩、張之洞等名臣或者地方督撫及其幕府集團,對一個時期的文學和學術風貌的形成有著極大的影響,代表了故宮文學史的一種嬗變。在宮廷戲劇創作和演出方麵,雖然有與明代宮廷戲劇的連續性,例如在禮儀功能和宮廷娛樂功能上;但是,清宮戲劇也體現出許多新特點,主要是域外文化的元素更深入地進入了紫禁城,影響到宮廷內部的審美變化,在劇本內容和演出空間裝飾上也影響到了宮廷戲劇活動的變化。其實早在乾隆六十年(1795年)編寫的節令承應戲《四海升平》,就取材於乾隆五十七年(1792年)馬戛爾尼使華之事。到了光緒時期,宮廷戲劇顯示出更多的雅俗互動和宮廷內外的互動。