回望秦漢:從九州攸同到天開一統

|

|

| 銅軺車 甘肅省博物館藏 |

|

| 史頌簋蓋 天津博物館藏 |

|

| 銅車馬儀仗俑隊 甘肅省博物館藏 |

|

| 兩詔銅權 甘肅省博物館藏 |

|

| 旬邑權 天津博物館藏 |

|

| 長信宮燈 河北博物院藏 |

|

| 執鍤石俑 四川博物院藏 |

◎王建南

展覽:天開一統——秦漢文物主題展

展期:2025.1.1開展

地點:天津博物館

2025年開年,天津博物館帶來了重磅大展“天開一統——秦漢文物主題展”,彙聚了來自全國11個省份、16家文博單位所藏文物精品近400件/套,涵蓋了多個門類,以此展示秦漢王朝的曆史氣象,回望先人對實現統一的不懈追求。本次展覽也是天津博物館近年來借展文物最多、參展單位最廣的主題展覽。

統一的先念

序廳陳列的展品中,兩本古籍並不惹人注意,但作為講述中華民族統一故事的起點,這兩本書中提供的線索至關重要。一本是《山海經》,另一本是《尚書·堯典》,雖然都是晚清版本,但裏麵的內容卻是由來已久。

《山海經》中的山川地理、祭祀文化蘊含著豐富的古代思想政治元素,其編排體例、性質類別、方位布局等反映和體現了“大一統”思想。如黃帝戰蚩尤、大禹殺相繇(音同由)、祝融殺鯀(音同滾)等記載充分反映和體現出了帝王維護統一、治理華夏、鞏固權威的責任與能力。依據100多年來的考古發現,五帝的傳說對應了新石器時期各文化的發展曆程。生活在黃河與長江兩大流域的人們通過不斷地接觸,至春秋戰國時期,最終融合為一。

相傳大禹治理了滔天洪水,又將天下劃定為九州。《尚書·禹貢》是戰國時魏國的人士托名大禹所作,從行文中可見撰寫者為諸侯爭雄後的統一所提出的治國方案。這是一個宏偉周密的方案,以地理為徑,分當時天下為九州,詳述了其間的山脈、河流、土壤、田地、物產、道路及各地的部落。

《尚書·堯典》有言“協和萬邦”,《尚書·禹貢》中描繪了“九州攸同”,由此可知,中華民族對於大一統的渴望是與生俱來的。而《禹貢》中的理想政治願景最終在秦始皇治下實現了。然而中華民族邁向統一的曆程又是艱辛而漫長的,其間雖曲折多變,卻堅定不移。

統一的步伐

《禹貢》所說的九州為冀、兗、青、徐、揚、荊、豫、梁、雍,均圍繞著黃河流域,秦王政統一天下的步伐也主要圍繞著這個地理範圍展開。

公元前238年,二十二歲的嬴政在雍城蘄年宮舉行親政冠禮,擺在他麵前的任務是繼承祖上曆代先王的遺誌,一統天下。此時,《禹貢》上所說的九州主要被七個強大的諸侯國所占據。除西北的秦國外,還有齊、楚、燕、韓、趙、魏。

從地圖上看,秦國位於中華中心地區的邊緣地帶。先秦以來,中國長期以“中原”為文化與政治的中心地區。這與遠古中華文明的進程息息相關。自新石器時期開始,從北到南,數個遠古文化的發祥區域從北方的紅山文化到東方的大汶口和龍山文化,再到南方的良渚文化等,曆經八千年,其間所取得的成就驚人,顯示出先人卓越的創造力與組織能力。

這其中,肇始於今河南三門峽地區的仰韶文化最終收束了其他地域的文化,形成了華夏早期統一進程中的核心,史稱為“中原”。從仰韶文化繁衍出來的廟底溝文化,一路向西北發展,在今西安周邊形成了半坡文化及至甘肅的馬家窯文化,為日後秦國的誕生奠定了文明的根基。

中國古代有文字可考、有史料可據的曆史,可以上溯到公元前21世紀建立的夏朝。夏朝的疆域很小,主要在今黃河中遊一帶,即今山西的南部和河南的北部。夏朝存在的時間約470年。夏朝滅亡後,商王朝興起,其疆域大於夏朝,以今黃河中下遊為主,其勢力範圍更大一些。商朝存在的時間約554年,此後被周朝代之。商承襲夏,周承襲商。夏商周三代,如接力賽跑,繼承前人文化遺產,終於成為中國文化正統之起點。

西周以今西安市西麵的豐、鎬為國都,其疆域以今關中和黃河流域中下遊為主體,南到淮水和漢水上遊,北到燕山以南,東到東海,西到甘肅東部,政治上實行分土封侯製度。本展中一件重要的展品史頌簋,為西周晚期的重要青銅禮器,其蓋內鑄有63字銘文,記錄周王命史頌省視蘇國之事。另一件救簋的蓋內銘文則記錄了西周時期修治五邑堤壩之事。

西周後期,各諸侯國間爭利現象激化,導致彼此的攻殺,相互的兼並。到公元前475年,經春秋時期續存下來的一百餘國隻剩二十餘國,其中最強大的七國分別為秦、楚、齊、燕、韓、趙、魏。誌在一統華夏的秦國發動了最後的戰爭,其中秦滅趙和楚最為艱巨,耗費巨大。公元前223年,王翦、蒙武率領秦軍攻破楚國最後的都城壽春(今安徽壽縣西南),俘獲楚王負芻。展中的壽春府鼎即為這一時期的青銅器,因蓋上刻有“壽春府鼎”四字銘文而得名。楚國亡了,這件鼎一直“活到”今天,講述著這段曆史。

秦統一天下,除自身的軍力強大和製度優勢之外,更有外部文化上的鋪墊。先秦時期,五方之民共天下,已產生“天下共主”“宅茲中國”的理念,經春秋的百家爭鳴,盡管諸子立場各異,卻在“定於一”上達成了共識。

統一的保證

秦始皇統一了中國,在他心目中,天下和國家之間還是有所界別。“天下”是普天之下,“中國”是天下的核心地區,這個核心地區已超越了夏商周時期的“中原”,他為新的大一統的實現創造了一種全新的統轄模式,反映在思想上,必然是逐步破除舊的諸侯國家觀,樹立起新的大一統的國家觀;表現在體製上,就是秦統治下的一套完整的中央集權製度,具體分為皇帝製、三公九卿製和郡縣製。

為了鞏固這套製度,秦始皇進行了幾項重大的整合。首先是整頓社會經濟秩序,為恢複和發展社會經濟創造條件。曾經在周朝發揮重要作用的井田製在春秋戰國時期逐漸瓦解,原因之一是越來越多的貴族、官僚和豪族隱瞞大量田地,不向官府納稅。秦始皇下令清查田地,按畝納稅,同時也使土地私人占有製合法化了。

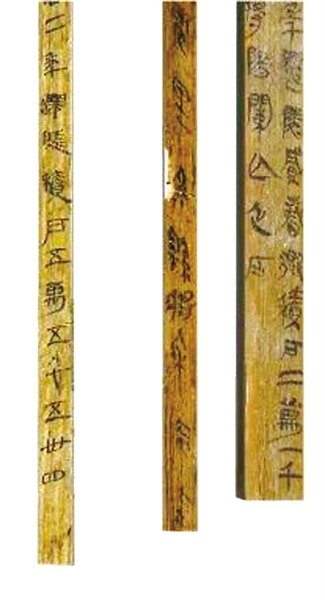

裏耶秦簡是遷陵縣(今湖南龍山縣裏耶鎮)官府向上級機構所作的情況彙報。其中涉及戶籍管理的文書記錄了秦始皇32年遷陵縣總共有多少戶,由負責戶籍管理的官員如期上報,體現了秦朝“編戶齊民”的戶籍製度是確保實行中央集權的政府將官與民、田與賦納入權利範圍的基本政務製度保證。

其次是統一貨幣。戰國時期,各國鑄造的青銅貨幣,形質與重量各不相同。這樣雜亂的貨幣狀況顯然不利於發展商品交換關係,更不利於賦稅的征收。秦始皇下令廢止使用六國的舊幣,頒行統一的新貨幣。新幣分為二等:上幣用黃金鑄成,下幣用青銅鑄成。名為“半兩”的圓錢規格合理,便於攜帶,適宜作為商品交換的媒介。自秦朝開始使用後,這種形式的貨幣延續至曆朝曆代,直至20世紀初。展廳裏陳列的半兩錢銅範和半兩錢實物成為觸摸秦朝的代表性器物。

僅僅統一貨幣還不夠,還要有統一的度量衡配套。天津博物館收藏的旬邑權就是這樣一件標準衡器。通體呈八角棱形,器頂口有一長方形橫梁,左右兩側有陽文篆書“旬邑”(今屬陝西省)。權體的八麵刻有秦始皇和秦二世的詔書,書體為小篆,古樸勁健。兩詔銘文在秦權中較少見。

另一件來自甘肅省博物館藏的兩詔銅權,為鍾形,器表鑄成多道觚棱,陰刻的小篆分布在觚棱之間的平麵上。內容為秦始皇廿六年詔書和秦二世元年詔書。此權保存完好,權重250餘克,為秦一斤,能較準確地反映秦斤的標準重量。展廳裏另有秦始皇詔量,與此相對應的是漢代的灰陶龍柄陶量和東漢銅量具,佐證了漢承秦製的史實。

文字的統一是秦始皇的一大功績。中國文字的演變曆時漫長,從原始社會的結繩記事,到新石器時代一些陶器上的刻畫符號,都屬於文字在孕育過程中的產物。待到商朝的甲骨文出現,中國的文字正式登上信史記錄的舞台。

展陳中有三件商代武丁時期用於占卜的甲骨,其上的文字透露出王與貴族臣子之間的往來事宜。隨著青銅鑄造技術的出現,商朝步入了青銅時代,器物上鑄造的銘文進一步說明了器物的身份,更成為今人了解商周時期曆史最為重要的真實記錄。甲骨文轉化為金文,文字在承載曆史的同時,字體也在發生變化,但始終未有統一的通用文字出現。秦始皇滅掉六國後,下令由大臣李斯等主持製定了統一的文字——小篆。至漢代,由於書吏每日要完成大量文字抄寫與記錄工作,隨著書寫速度的加快,小篆解體成為漢隸,前期以居延漢簡為代表,後期是東漢年間的熹平石經,隸書由草體規範為結體勻整的正體。

秦朝保證統一的措施不僅體現在規章製度的改革上,更顯露在對山川河流的規劃與改造上。萬裏長城將戰國時期秦、晉、趙、燕等諸侯國自建的長城連為一體,形成了一個統一嚴密的防禦整體。

與“書同文”相對應的是“車同軌”。在統一了車軌的尺寸之後,秦始皇在全國範圍內大修馳道,以首都鹹陽為中心,東至今浙江、江蘇、山東、河北,西至今甘肅東部,南達今湖北、湖南,北抵今河北、山西北部及內蒙古南部。道寬五十步,每隔三丈植樹一棵,用鐵椎夯打路基,使路麵平坦堅實,以利於奔馳。秦始皇還修直道一條,自雲陽(今陝西淳化)直達九原(今內蒙古包頭西),約七八百公裏,以備匈奴入侵時秦軍能以最快的速度抵達禦敵前線。觀眾可以從展陳中的銅車馬遙想當年秦軍急速行軍時的威武姿態與行動的高效。

統一的基礎

中國古代社會是一個以農為本的社會,這一思想在先秦時代已多有體現,在秦統一中國後,得到了空前的提升。秦始皇廢封建,行郡縣,形成了皇帝與臣民之間的直屬關係,以荀子為代表的法家思想在行政運行中得以充分體現。

《呂氏春秋·上農篇》闡述了農民對皇權的價值,在於生產、服兵役、守法奉上。漢朝建立後,秦法不改,自漢高祖,經文帝、景帝,逐步擴大皇權,廢功臣諸侯,削同姓列王,這一切為農業的發展掃清了障礙,真正使農業生產成為漢朝的根本。

漢朝法令重農抑商,地租極為輕微。漢文帝時正式宣布農為立國之本,政府屢次下詔,體現政府對農業生產的關注。漢初經過一個世代的休養生息,人民樂業,人口數量也大大增長。

秦漢時期,農業生產迅速發展,農居生活特色鮮明。生活方式是社會文明程度的重要體現。從考古出土的漢代模型明器來看,當時的人事死如生的觀念促使隨葬品中模仿生前財產房屋的陶製品大量出現,主要包括倉、灶、井、風車、碓房、圈廁、院落、樓閣、田地、池塘、器用及家禽、家畜俑。由於造型寫實,今人可以據此了解當時畜牧養殖的種類、屋舍布局的狀況和屋內生活器具的樣式與精致程度。

展陳中一件漢代綠釉二層陶水榭最為突出。器物為紅胎,通體施綠釉。下有一寬平沿圓盆形水池,池內塑有鴨、魚、龜等動物。池中央為二層水榭,第一層四麵開四個方形大窗,第二層為三麵開窗的亭式建築,四周有走廊,廊內站立持弩機的三個陶俑。

最受人矚目的器物當然是借自河北博物院的長信宮燈。此燈通體鎏金,以漢代宮女形象為基本造型,身體姿態呈跽坐式。宮女一手執燈,另一手袖似在擋風,實為虹管,用以吸收油煙,既防止了空氣汙染,又美觀大方。

四川博物院藏執鍤石俑塑造了一尊老成持重的漢代農夫石像。他的帽子形如采自山中的菌,長圓臉上略帶笑意,再加上大鼻頭和微張的嘴巴,給人以憨厚樸實之感。他短衣露腿,雙手牢牢握鍤柄於胸前,仿佛這是他的寶貝。在四川的東漢墓葬中,執鍤俑常有出土,說明農業的發展與鐵口鍤(掘土工具)的普遍使用。農業是根本,農具自然成了農民的心愛之物。

一係列帶有草原風格的器物和西南各民族生活中的裝飾品出現在展陳中,令人目不暇接,這足以證明秦漢王朝對邊疆的拓展與經營使得北方的匈奴、南方的百越和西南少數民族與漢民族的聯係日益緊密。

統一政權的確立為民族凝聚力的產生與向心力的增強開創了史無前例的有利條件,極大地促進了各民族在共同政治、經濟、文化政策下的相互認同與融合。秦漢400多年的曆史跨度證明,邊疆地區文化與漢文化共同構成了秦漢時期多元燦爛的文明,為統一的多民族國家的形成與發展做出了傑出的貢獻。圖源/天津博物館