中國人千年探天史:先民眼中的宇宙什麼樣?(2)

中國是世界上最早發明曆法的國家之一。《夏小正》是我國古代流傳下來的一部較早的曆法書籍,最早出現於漢代初年的《大戴禮記》中,在古代一直相傳是夏朝流傳下來的天文學著作,時至現在,人們還經常以“夏曆”指稱我國通用的陰曆曆法,後來經天文學家祖衝之、僧一行等不斷改進。到元代時,郭守敬和王恂等人根據大量觀測資料,並仔細研究了自西漢以來的70種曆法,編製出《授時曆》,達到我國古代曆法的巔峰。《授時曆》將一年定為365.2425日,這與地球圍繞太陽公轉一周的時間僅有26秒之差。可以說,《授時曆》的精度與如今在全球通用的公曆相差無幾,但它的出現卻比現行的公曆早了三百餘年。另外,《授時曆》應用招差術推算太陽、月亮以及五星逐日運行的情況,早於歐洲400年。1670年,英國天文學家格利高裏才對招差術在歐洲作首次說明。

記錄超新星爆發

曾經擔任過美國原子能委員會主席的麻省理工學院教授韋斯科夫說:“在人類曆史上有兩個7月4日值得永遠紀念。一個是1776年7月4日美利堅合眾國的成立;一個是1054年7月4日,中國天文學家記錄了金牛座超新星的爆發,這次爆發產生了蟹狀星雲。”

在古代,天文學家們經常發現一些奇怪的事件,在一片黑暗的天區突然出現一顆明亮的恒星,但是這樣的恒星隻在空中待上一段時間,然後就從人類的視野中消失了。這樣的恒星就好像來天空做客,所以古代中國天文學家稱這種恒星為客星。現在通過天文學家的觀察,我們知道了“客星”實際上是一顆恒星步入死亡時的標誌,它們通過爆發,把自己外圍大量的物質拋灑向宇宙空間,在這一瞬間,它們損失的能量和物質相當於一顆年輕恒星幾億年時間裏向空間中輻射的能量和物質。恒星的這種爆發稱為新星爆發(其實恒星原本即已存在,因亮度增加而被認為是新出現的),如果一顆恒星的質量比較大,那麼它的爆發規模將會非常大,這樣的新星爆發稱為超新星爆發。中國不間斷的天象觀測中還保留了世界最完整的新星、超新星記錄,商代的甲骨文已有世界最早的超新星記錄:“七日己巳夕,有新大星並火。”在這些記錄中,最著名的就是韋斯科夫提到的宋代至和元年(1054)的那次。

蟹狀星雲,2005年哈勃空間望遠鏡拍攝

宋仁宗至和元年五月己醜(1054年7月4日),在天關星(金牛座ζ星)附近突然出現了一顆明亮的客星,起初它亮到甚至白天都看得見的程度,一直到宋仁宗嘉祐元年三月辛未(1056年4月6日)該客星才隱沒不見。後世的許多史書如《宋史·天文誌》《宋史·仁宗本紀》《宋會要輯稿》等典籍中都記載了這一現象,在《宋會要輯稿》,記載有:嘉祐元年三月,司天監言:“客星沒,客去之兆也”,初,至和元年五月,晨出東方,守天關,晝見如太白,芒角四出,色赤白,凡見二十三日。這段記載記錄翔實,甚至有關於客星顏色、大小、亮度等變化的生動記述,如其曾“晝見如太白,芒角四出,色赤白”等。這顆客星出現時間之久、亮度之大是極為罕見的。

1731年,英國一位天文愛好者用望遠鏡觀測時,發現金牛座ζ星附近有一個朦朧的小星雲。100多年後,英國的羅斯伯爵用他自製的當時世界最大的望遠鏡觀測它時,發現它張牙舞爪,像隻螃蟹,因此起了個專名叫“蟹狀星雲”。到1921年,天文學家檢查蟹狀星雲過去的照片,發現它的個頭一年比一年大,照這個速度回推,它應該是900年前從一個點膨脹開的。這個時間與《宋會要輯稿》中記錄客星出現的時間很相近,而且位置也接近。後來的研究證明1054年的天關客星確實是一次超新星爆發的記錄,而著名的蟹狀星雲就是1054年這顆超新星爆發後留下的遺跡。在歐洲各國的曆史文獻中,還沒有發現任何有關這個問題的記錄,因此,中國古代留下的關於新星的記錄是對現代恒星觀測的一項重大貢獻。

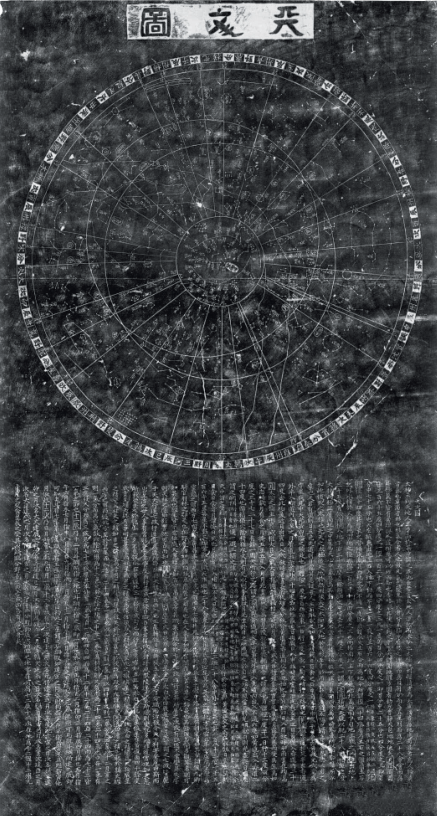

蘇州石刻天文星圖,現存江蘇省蘇州市石刻博物館

從第一次仰望星空開始,人類對神秘的宇宙的探索一直沒有停過。從遠古的創世神話開始,一代代的探索者,在極其困難的條件下,辛勤地觀察日月星辰,研究它們的運動規律,記錄了大量的重要天象,積累了寶貴的天文資料。看似高深莫測的天文學逐漸發展為一門科學,科學家們不斷突破人類認知邊界,通過科學探測一步步揭開宇宙的奧秘。先民們對宇宙的不懈探索和浪漫情懷,被今天中國腳踏實地的科技工作者繼承。中國行星探測任務被冠以“天問”的大名,“神舟”14號成功奔向宇宙,都彰顯了中華民族對自然和宇宙空間探索的堅定執著與文化傳承。

(參考資料:孫廣來、張娟《天文學與觀測方法》;王渝生主編《天文史話》;劉學富《基礎天文學》;鄒乾一《我國先秦日食小史考證》;王濱《大眾科學史》;陳遵媯《天文學史》;李會影《中國古代科技發明創造大全》等)