一件石經幢 揭秘白居易的晚年生活(3)

經幢有超薦逝者的作用。白居易造經幢,也主要是為去世的元稹和親人積功德。他在石經幢的題記中寫道:“及見幢形、聞幢名者,不問胎卵濕化,水陸幽明……悉願同發菩提,共成佛道”。

該石經幢不僅反映了白居易晚年的宗教信仰,也可以從中欣賞他的書法藝術。

石經幢不在寺廟在豪宅

發現石經幢的遺址,是白居易晚年在洛陽城的宅子。要知道古人和今人一樣,將買房子作為人生大事。白居易每定居一個地方,想的第一件事情,也是買房子。

“米價方貴,居亦弗易。”這是白居易年輕時初到長安,前輩顧況調侃他的一句話。但當顧況看到那首“離離原上草,一歲一枯榮。野火燒不盡,春風吹又生”時,大為吃驚,隨後改為“居也易”。

難道真的“居也易”嗎?

要知道,在大城市生活開銷很大,就算有穩定收入,生存下來也並非易事。擁有屬於自己的房子,應該是安定下來的第一標準。

從古至今買房都不容易,在一線大城市的人,應該深有體會。人們背負大額房貸,隻為擁有一個屬於自己的家,有了房子才會讓漂泊的心有歸屬感。

唐穆宗長慶四年(824年),經曆了多年宦海沉浮的白居易已53歲,被皇帝召為太子左庶子分司東都,到了洛陽。他和眾多漂泊異鄉的人一樣,準備購入人生中的第四套房子。

白居易

當時,白居易雖有八、九萬月薪,但還是因錢不夠,需要用兩匹馬來抵償房款。他購買的這套宅院位於洛陽履道坊西北隅,是柳宗元嶽父楊憑的宅子,雖是二手房,但白居易非常滿意,特意寫詩炫耀一番。

他在《池上篇》中寫道:“十畝之宅,五畝之園。有水一池,有竹千竿。勿謂土狹,勿謂地偏。足以容膝,足以息肩。有堂有庭,有橋有船。有書有酒,有歌有弦。有叟在中,白須飄然。識分知足,外無求焉。如鳥擇木,姑務巢安。如龜居坎,不知海寬。靈鶴怪石,紫菱白蓮。皆吾所好,盡在吾前。時飲一杯,或吟一篇。妻孥熙熙,雞犬閑閑。優哉遊哉,吾將終老乎其間。”

隋唐洛陽城白居易故居遺址全景

期間,白居易又經曆了短暫的外任。在大和三年(829年),58歲的白居易以太子賓客分司東都,又回到洛陽。從此,白居易正式開啟了“吏隱”生活,營造著自己的宅院,與妻子、子女、親眷一同居住,還有書童、婢仆、歌妓等人,過著安樂自得的生活。

白居易晚年的詩文中多次提及此宅院。根據他詩文的描述,以及後人對他宅院的研究,我們可以知道他的宅子內設有宅院、西園、南園、北院、後院、槐亭院、政事堂、倉廩、廚房、酒庫、書房、賓閣、妓房、暖室、馬廄、衡門、蓬門、柴扉、疏籬等,可見此宅子非常大。

白居易還將宅子進行了擴建,加築了西平橋、中高橋,鋪設了環池路,通三島徑。池子周圍還安置了天竺石、太湖石及方長平滑的青石三塊,青石可以坐臥。池內養鶴,還放了青板舫,可以栽菱、蓮。中島還建了亭子。花卉樹木也是隨處可見,可謂景隨時移。

“每至池風春,池月秋,水香蓮開之旦,露清鶴唳之夕,拂楊石,舉陳酒,援崔琴,彈薑《秋思》,頹然自適,不知其他。酒酣琴罷,又命樂童登中島亭,合奏《霓裳散序》。聲隨風飄,或凝或散,悠揚於竹煙波目之際者久之。曲未竟而樂天陶然已醉唾於石上矣。”白居易過著悠閑的晚年生活,這套宅院也成為了他最後的歸宿,伴隨他走完了傳奇的人生。

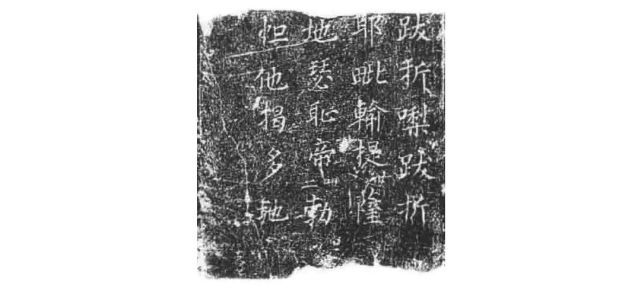

白居易造石經幢 拓片 (局部)