玉淵譚天丨國際貿易格局,變了

今年以來,國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織等機構紛紛下調預期,並指出,形勢正在發生根本性變化:

貿易緊張局勢持續升級,不確定性達到曆史高點,經濟前景被不斷加劇的下行風險主導。

最新數據顯示,按當前的發展,2020年代前七年的全球平均增速可能成為1960年代以來任何一個十年的最慢增速。

譚主通過數據分析捕捉到,信心的波動背後,一係列關鍵問題正浮出水麵:

當前的國際貿易衝突對誰的影響比較大?

高關稅政策是否會導致全球貿易模式的轉變和國際貿易格局重組?

未來如何維持全球貿易增長?

麵對這些宏大而複雜的命題,數據,可以給出一些啟示。

「規律與例外」美國關稅的影響如何評估?

過去一段時間,有很多報道和分析都在討論美國關稅的影響。

作為全球第二大貿易國,許多主要經濟體的第一大貿易夥伴,美國的貿易政策變化引發各國擔憂,這很自然。

不過,譚主想分享一組數據。

美國與很多國家的雙邊貿易量,位居世界前列,比如:

美國-中國、美國-墨西哥、美國-加拿大、美國-德國。

這一輪關稅衝擊下,4月,中國、墨西哥、加拿大、德國對美國出口分別環比下降13.6%、12.7%、17.5%、15.9%。

這些波動看似劇烈,但對全球貿易總量的影響相對有限。

統計數據顯示,4月,全球貿易總量環比僅下降1.4%。

算總數,4月,美國進口環比暴跌近20.0%。按此前美國占全球進口13%的比例計算,理論上應拖累全球貿易約2.6%,是實際降幅的近2倍。

這個差值,對國際貿易意義重大。

因為它打破了一項長期規律:

全球貿易波動與美國貿易波動的高度正相關性。

以進口數據為指標,過去十年,全球貿易的變化趨勢與美國貿易的變化趨勢基本同步。

然而,近期,這兩條原本重合的曲線開始偏離:

從去年年末開始,美國的進口量出現大起大落,全球的進口量卻變化相對平穩。

這樣一個現象表明,美國政策對全球貿易的影響沒有那麼大。全球貿易體係正逐步減少對美國的依賴,展現出更強的獨立性和韌性。

長期數據,呈現著同樣的結論。

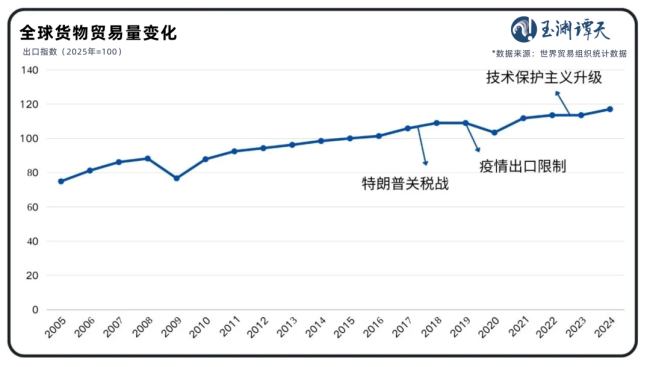

近年來,全球貨物貿易量基本保持增長。唯一明顯下降出現在2020年,但這主要是受疫情影響。

2017年至2021年,特朗普入主白宮,美國轉向貿易保護主義。然而,全球貨物貿易量仍保持增長。

2021年至2025年,拜登延續了特朗普的部分政策,並加強在科技等領域的貿易封鎖。即便如此,疫情後全球貿易依然複蘇。

這表明,從某些層麵來說,國際貿易體係已逐步適應並超越美國政策的影響。

這一輪關稅衝擊下,國際貿易走向與美國貿易走向進一步交錯,使得這樣的趨勢更加凸顯。

「生存與發展」新的增長如何醞釀?

那麼,這種超越美國政策影響的力量,從何而來?

我們可以從兩個方麵來分析:與美國直接相關的雙邊關係內部調整,和全球貿易體係的結構性變化。

過去一段時間,許多國家都在尋求貿易替代,來消除美國關稅衝擊的短期影響。

然而,這樣的策略,代價是發展中國家的“向下競爭”,為了維持成本優勢,發展中國家不得不壓低勞動力和資源價格。

長此以往,發展中國家容易陷入低水平經濟循環,國際貿易也很難持續增長。

貿易替代的局限,反映了國際貿易結構性的問題——發展中國家的劣勢地位。

數據顯示,即使在最惠國待遇下,發展中國家的農產品出口麵臨平均近20%的進口關稅,紡織品和服裝平均麵臨6%的進口關稅,遠高於發達國家的平均水平。這些高關稅本就在限製發展中國家的競爭力。

沒有美國加征的關稅,其他關稅和非關稅壁壘(如技術標準)仍可能存在,持續削弱發展中國家的市場地位。

貿易替代雖然可以在短期內緩解關稅衝擊,但無法從根本上解決這樣的結構性問題。

新的增長點,需要從新的貿易結構中去尋找。

國際貿易衝突是一個契機,這個過程,往往伴隨著全球生產模式和經濟增長方式的變化。

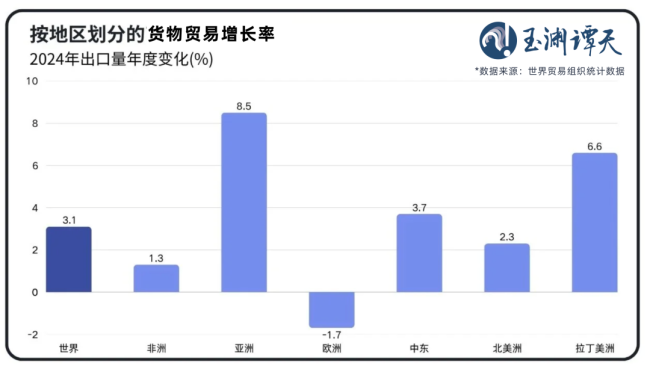

當前,全球87%的貿易都發生在美國之外。2024年,亞洲、拉丁美洲和中東地區的貿易增速均高於全球平均水平。

這些地區正在通過技術創新與戰略投資,重塑生產模式。