“超級國寶”、比甲骨文更早的文字!(2)

記者:和別的博物館相比多了考古兩個字,這兩個字背後意味著什麼?

劉國祥:中國考古博物館裏邊展出的所有的文物,都是考古發掘所獲,這和常規的博物館是不一樣的。

中國考古博物館,以考古發掘出土的文物和珍貴的古籍文獻為主要展示內容。從建設啟動以來,就一直在探索怎樣用考古成果講述中國故事,傳播中華優秀傳統文化。

常設展廳7000多平方米

展品6000多件

基本陳列包括“文明起源”“宅茲中國”“大國一統”“和融萬方”“民族覺醒”五個專題

在二層以“文明起源”為主題的展廳,考古發掘找到的植物種子,清晰展示了農業文明在中華大地起源的過程。

劉國祥:通過浮選法,我們認定粟、黍的栽培起源於中國。中國也是最早栽培水稻的國家,目前我們發現最早的水稻也是在浙江上山遺址發現的,就是上山文化也是近萬年左右。

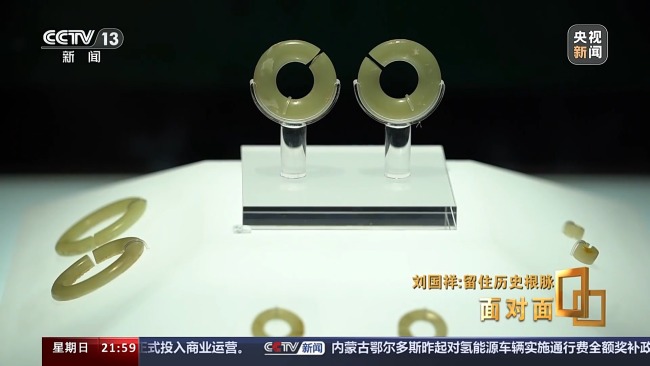

在公元前6200年至公元前5200年的新石器時代興隆窪文化展示區,我們看到了三對六件環狀的玉玦,其中,有一對玉耳環就是當年劉國祥在內蒙古敖漢旗興隆窪遺址發現的。

劉國祥:我們1993年發掘出來的,玉玦呈正圓形,內徑、外徑完全一致,而且大小、重量都一致,每一個是23克,所以說在沒有金屬工具的前提下,興隆窪文化先民距今八千年左右,掌握了這種玉雕的工藝技術,那是非常先進的。

記者:在那個時代,像玉中間這個裂口,通過什麼樣方式切割呢?

劉國祥:我們通過實驗考古學,發現是用一種線切割的工藝。所謂線切割的工藝就是用麻繩或獸毛,加上沙、水,就能把這個玉玦缺口給剌出來,這叫以柔克剛。這種工藝技術一經發明,在整個東亞地區有了一個廣泛的傳播。

比甲骨文還早的文字,長啥樣?

在山西襄汾陶寺遺址出土的朱書文字陶扁壺,經專家認定,距今4000年左右,扁壺上的文字引發了人們對甲骨文之前中國文字的探討。

劉國祥:這是朱書的一個文化的文,這是目前我們所能確認的最早的文字。比甲骨文早一千年,四千年左右的這個文字。