看,北京的全新坐標!(2)

進入新時代,當麵對“建設一個什麼樣的首都,怎樣建設首都”的時代之問,擁有3000多年建城史、870多年建都史的北京如何作答?

五年來,本市緊緊圍繞實現“都”的功能來布局和推進“城”的發展,以“城”的更高水平發展服務保“都”的功能,中央政務空間形象更加舒朗莊重,首都文化在保護傳承中繁榮發展,國際交往綜合承載能力持續增強,國際科技創新中心建設取得明顯成效。

首都功能持續優化提升,更牽動現代化首都都市圈的蓬勃生長。

清晨6點,從北京西站出發的複興號列車披著霞光,奔向雄安新區。列車上,有宣武醫院的醫生,有中關村的創業者,還有赴當地考察的企業家……每一個身影都是北京以分內之事支持雄安新區建設的縮影。

北京中關村百餘公裏外還有個“中關村”。“過去我們是北京中關村的‘村民’,現在又成了雄安中關村的‘村民’。”提到雄安,天融信公司副總裁劉軍的第一感受是“快”。雄安中關村科技園短短兩年聚集200餘家高科技企業,形成創新“小氣候”。

千年大計,功載千秋;國家戰略,攸關全局。

京津冀協同發展是新時代我國首個區域重大戰略。“十四五”時期,北京以“一核”強力驅動整個區域的高質量發展,讓國家大戰略更好在京津冀落地開花。

創新鏈、產業鏈融合是佐證。“十四五”以來,北京輸出津冀技術合同成交額2308.7億元,是“十三五”時期總額的近兩倍,更多北京科技成果在津冀地區轉化落地。

百姓是親曆者。三地共建醫聯體達到115個,臨床檢驗結果互認醫療機構達1300餘家。2024年三地PM2.5年均濃度與2020年相比分別又下降約兩成,空氣質量實現“三級跳”。

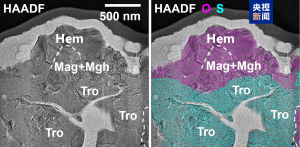

懷柔科學城大科學裝置高能同步輻射光源。

首都的高質量發展既與國家係列戰略部署同向發力,又與新一輪科技革命和產業變革同頻共振。

翻開北京“十四五”規劃,一個指標值得探尋。對於“每萬人口高價值發明專利擁有量”的目標設定是82件左右,但到2024年該指標已達159.8件,多了近一倍。

黨中央“十四五”規劃建議首次提出支持北京形成國際科技創新中心。“五年來,我們率先整合設立教育科技人才工作領導小組,著力提升創新體係整體效能,努力打造新質生產力的重要發動機。”市發改委主任楊秀玲說。

在懷柔綜合性國家科學中心,布局建設的37個科技設施平台中已有29個進入科研狀態,儼然成為全球重大科技基礎設施密度最高的地區之一。

在中關村科學城,國際首個統一多模態世界模型、中國大陸首款自研3nm係統級芯片小米玄戒等重大原創成果相繼誕生。

放眼全市,北京擁有全國重點實驗室145家、占總量的近三成,全社會研發投入強度保持在6%左右、位居全球創新城市前列,入選中國科學十大進展的成果數量占全國半數以上……

位居全球創新網絡上的關鍵樞紐,北京理應以全球最密集的重大科技基礎設施、最多人次的高被引科學家數量、最大規模的科研人才隊伍、最具競爭力的開放創新生態,為科技強國建設貢獻更多首都擔當。

首善答卷民生為先

北京“十四五”成績單上,有些數字既有“力度”,又有“溫度”——

就業是千家萬戶關心的大事,也是市委、市政府的民生頭等大事。本市打出了一套力度空前、靶向發力的“組合拳”,城鎮新增就業年均27.8萬人,每年歸集並發布麵向畢業生的崗位超10萬個。

麵對百姓對好醫院、名醫生的期盼,優質醫療資源加速向薄弱區域轉移,平原新城等每千常住人口床位數達到5.09張、較2021年增長14.6%,清華長庚醫院、積水潭醫院在回天地區升級擴容,友誼醫院順義院區等順利開診,每家綜合醫院都有了兒科。

有些數字既帶“新意”,又含“心意”——

關注到網約車司機、外賣小哥等群體戶外奔波發生職業傷害的風險更高,出行、外賣等行業率先實施職業傷害保障製度,三年來累計參保157萬人,越來越多群體的職業傷害權益得到保障。

針對99%的老年人選擇居家養老的實際,122家區域養老服務中心從無到有,讓老年人在家門口就能享受到專業化、普惠性的養老服務。

民之所望,政之所向。“十四五”時期,本市始終堅持以人民為中心的發展思想,緊緊圍繞“七有”要求和“五性”需求,民生投入占全市一般公共預算支出比重始終保持在8成以上,資金更多、更直接地用到了老百姓身上。

民生幸福的溫暖畫卷,也靠城市治理的每一筆勾勒。

今年9月,溫榆河公園二期建成開放。這座北京跨行政區域最多的大尺度生態空間,麵積相當於近3個奧森公園。

五年前,“建設溫榆河公園”這件事寫入北京“十四五”規劃。如今的開放恰恰兌現了給市民的承諾。“我們致力於打造‘北京城區最大的百萬市民樂園’和‘千萬市民的後花園’。”北京市溫榆河公園協調小組辦公室負責人李文宇說。

正是抱著這份使命感,首都公園綠地500米服務半徑覆蓋率達到92.92%,提前超額完成“十四五”目標。整座北京城已成為被綠色簇擁的“千園之城”,3015公裏綠道串聯綠色生活,讓“推窗見綠、出門進園”從願景變為日常。

每一座超大城市的發展曆程,幾乎都麵臨精細化治理的考題,既攸關城市風貌,又關係民生。麵對道道考題,北京給出自己的答案。

麵對交通治堵,北京地鐵的版圖囊括更多地方,新增運營裏程152公裏、站點95座;五環內和城市副中心信號燈已經全部聯網控製、平均不停車通過率76.7%。

一些區域車位難求,本市以錯時共享等方式累計提供共享停車位6萬餘個。

以“接訴即辦”對百姓的個性問題及時響應解決的同時,本市還建立“每月一題”機製,對70餘個反映強烈的共性問題開展專項治理。

五年來,北京認真踐行人民城市理念,以繡花功夫提高超大城市精細化治理水平,城市宜居水平全麵提升。

改革開路接續推進

去年,北京第一支柱產業“易主”:信息軟件業營收邁上3萬億元台階,增加值占地區生產總值比重突破20%、首次實現全年各季度均居所有行業之首。

如奔跑向前的少年,北京信息軟件業每年都向前邁出一大步,“十四五”以來就連跨兩個萬億元台階。不斷上揚的增長曲線,生動詮釋了產業發展的接棒前行。

人工智能時代,這一產業處於新舊動能轉換期,麵臨新考驗:大模型和數據新型生產要素等“新動能”正在改變信息軟件業的生產方式和發展模式,具身智能等新硬件不斷對軟件提出“新需求”。如何應對技術迭代升級、產業結構調整優化的關鍵變革期?

“為抓住本輪人工智能應用爆發的重要機遇,我們通過‘人工智能+’行動計劃,把信息軟件企業作為人工智能應用的主渠道、主服務商,培育信息軟件業新增量和新動能。”市經信局相關負責人表示,近年來,本市持續端出改革舉措,鋪就AI創新蝶變之路。如今,北京備案上線大模型162款,全國占比約三成,穩居全國首位,全球首個純電驅擬人奔跑全尺寸人形機器人“天工”等成果在京誕生。

人形機器人“天工”。圖源:新華社