新發現:質量相當於100萬個太陽的黑洞或在蘇醒(2)

黑洞的“休眠”與“活躍”

物體繞轉產生向外的離心力,抵抗了黑洞向內的引力,從而達到平衡,物體就不會掉入黑洞。這與月球重複繞地球旋轉而不會掉入地球是同樣的道理。在這種情況下,黑洞與周圍的物質保持“相安無事”,黑洞周圍是一片平靜的狀態,從觀測者視角看,此時的黑洞像是處在休眠狀態。

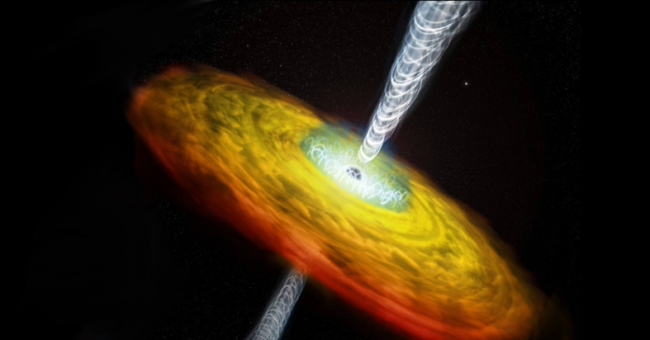

物質掉落黑洞的過程,會釋放巨大的引力能,並最終通過各種能量形式輻射到宇宙空間。這個過程所輻射的巨大能量,甚至可以超過整個星係所有恒星輻射的總和,使得星係核心非常明亮。此時的黑洞,正處在吞噬周圍物質的活躍狀態。

△星係中心黑洞吞噬周圍外界物質,並向外釋放能量。

△星係中心黑洞吞噬周圍外界物質,並向外釋放能量。

目前,“休眠”和“活躍”這兩種狀態的黑洞,都已被大量觀測到。但是,這兩種狀態的切換過程還沒有被明確觀測到。

星係SDSS 1335+0728新發現

2019年12月,天文學家首次發現星係SDSS 1335+0728的中心區域非常明亮。起初,他們以為那隻是一個普通的處於活躍狀態的超大質量黑洞的吸積現象,然而,回顧過去20年的觀測數據,都沒有發現它活躍的跡象,也就是說,這個超大質量黑洞過往一直是“休眠”狀態,直到近些年才開始“活躍”。

從2019年之後,星係SDSS 1335+0728一直保持著活躍黑洞的輻射特征。對於這一不同尋常的現象,天文學家試圖給出合理的解釋,目前可能性較大的解釋有以下兩種。

1

對恒星的吞噬

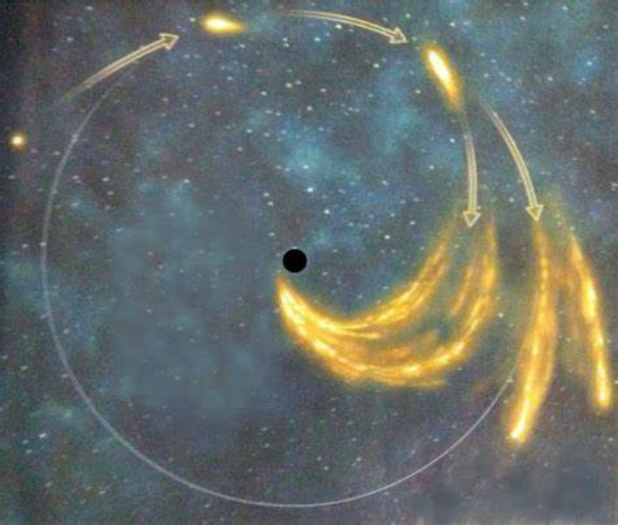

當一顆恒星運行到距離星係中心黑洞過近的位置時,會被黑洞的強大引力撕裂,拉伸成細長的“麵條”結構,並逐漸掉落到黑洞中。這個過程通常伴隨著短暫的能量釋放,使得原本沉寂的星係中心會由此突然變亮,這種天文現象通常被稱為“潮汐瓦解事件(TDE)”,之所以這樣命名,是因為這一過程的原理類似於我們地球上海水的潮汐現象。

我們知道,引力的大小隨著距離的增大而減小,地球上不同位置的海水到月球的距離不同,距離月球較近的海水受到的引力較大,而距離月球較遠的海水受到的引力較小。這種引力差,導致整個海洋產生形變,引發海水漲落,從而出現我們所看到的潮汐現象。

同樣地,黑洞附近的恒星,其不同位置受到的黑洞引力大小也不相同。恒星距離黑洞越近,這種引力差就越明顯。當恒星過於靠近黑洞時,強大的引力差可以超過恒星自身的束縛力,從而將恒星撕裂開來,被撕裂的恒星物質逐步落入黑洞,並發出強烈的輻射。若在此時進行觀測,會發現星係中心突出變亮。

△超大質量黑洞撕裂恒星的潮汐瓦解過程。

近些年,潮汐瓦解事件(TDE)已經在天文觀測中被多次發現。那麼,此次星係核心的異常變亮現象,能否用“潮汐瓦解”來解釋呢?

天文學家分析發現,它在幾個方麵並不符合一個典型的潮汐瓦解事件(TDE)特征。也許,這是一次異常緩慢的潮汐瓦解事件(TDE)。例如,被黑洞撕裂的不是一顆恒星,而是附近一個較小的衛星星係。如果這確實是一次潮汐瓦解事件(TDE),那麼它會是人類所知的持續時間最長、亮度最微弱的“潮汐瓦解”。

2

黑洞在蘇醒

本次觀測到的星係SDSS 1335+0728特性,和其他正處在活躍狀態的星係核並無太大差異。加利福尼亞理工學院天文係的研究教授馬修·格雷漢姆猜測,或許這個星係沒有什麼特殊性,我們隻是恰巧捕捉到了一個特別時刻。

如果把星係中心的超大質量黑洞比作一隻巨獸,那麼這隻巨獸在大部分時間裏處於沒有食物可吃的休眠狀態,隻有少部分時間處於捕食進餐的活躍階段,當食物被吃光消化後,它會再次恢複到平靜狀態。

如果星係中心的黑洞都要經曆一次或多次從平靜狀態進入活躍狀態、再回到平靜狀態的周期轉換,那麼這些狀態的轉換過程,為什麼沒有被人們廣泛觀測到呢?這是因為黑洞某個狀態所持續的時間(典型時標在百萬年)相對於人類有限的現代天文觀測曆史(不足百年)來說是非常漫長的。或者說,人類目前的觀測隻能目睹整個黑洞演化曆程中某個短暫的瞬間。

隻有當這個瞬間恰好對應於黑洞從休眠狀態剛剛向活躍狀態轉換的時刻,我們才有機會目睹黑洞的“蘇醒”。如果在這個時間節點附近觀測,就既可以覆蓋到黑洞的休眠階段,又能覆蓋到黑洞的活躍階段,而這樣的關鍵時刻自然是不易碰到的,這或許就是黑洞之前一直沒有被人們看到的原因。

現在,天文學家依然在持續關注這個超大質量黑洞,準備利用詹姆斯·韋布空間望遠鏡對它進行更深入的後續觀測和研究,以徹底弄清它異常活躍的原因。這將有助於我們預測這個黑洞未來是重歸平靜還是繼續活躍,並加深我們對星係中心超大質量黑洞生長、演化過程的認識。