航天員出“門”遛彎兒時,都做什麼?

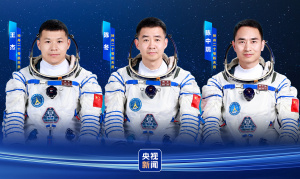

最近“感覺良好”小分隊

出“門”遛彎兒又雙叒叕刷屏了!

這是天宮空間站全麵建成後的首次出艙活動

不過小分隊“遛彎兒”可不僅僅是出去轉轉

他們“遛彎兒”的同時,還要做這些……

2月10日,航天員費俊龍和張陸,在艙內航天員鄧清明的密切配合下,結束了長達7個小時的出艙活動,順利返回“問天”實驗艙。

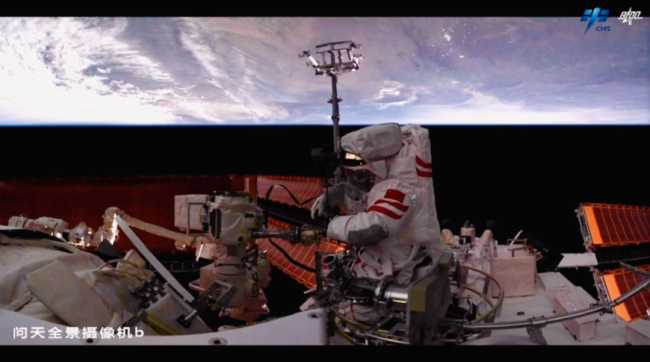

神舟15號出艙活動截圖

肯定有航天愛好者好奇:經常從媒體看到航天員出艙的新聞,他們出去都幹什麼?事實上,作為載人航天領域內的核心技術之一,出艙活動的種類很多,大概分為如下三大類。

種類一:驗證出艙技術

一次成功的出艙活動,需要的支撐技術非常多,從航天器、航天員、航天服這些太空部分,到測控通信、飛行控製、任務管理這些地麵部分,缺一不可。而且出艙活動適用“桶底理論”:隻要有一個漏洞,就會所有的水都流掉,成為徹頭徹尾的失敗。正因如此,人類航天時代開啟近70年來,依然僅有蘇聯/俄羅斯、美國和中國獨立掌握了這個複雜的技術門類。

中國航天員水槽訓練場景(圖源:我們的太空)

這個技術發展過程也是不斷“理論論證-模擬實驗-技術驗證”迭代而來的。例如,在理論和仿真模擬之外,世界各大航天員中心都有巨大的水槽,裏麵放置各種航天器模型,航天員穿上航天服後,通過控製浮力與重力平衡,模擬在太空中失重的效果,反複練習出艙活動,盡可能暴露問題。但是水槽練習局限性也很大,不可能模擬太空中的真空、失重、強輻射場景。必須要到太空真刀真槍去全麵檢驗,每一個新技術的提出都是如此循環迭代。

早期的出艙活動,需要把航天服通過一個“臍帶”連接到載人飛船上,獲得補給。後來,廣泛使用便攜式航天服,航天員出艙之後就變身為一個小型的獨立“航天器”。載人機動裝置的出現,更是“科幻級”地吸引眼球,航天員坐在裝置內可通過控製小型發動機,在航天器附近自由飛行。

載人機動裝置(圖源:NASA)