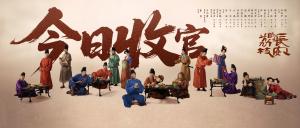

《麓山之歌》記錄湖南工業智造之路(2)

全新的“硬核青春”故事創作,讓我們看到了大國重器篳路藍縷的心路曆程,麓山重工的蝶變重生具有史詩般的意義。《麓山之歌》放眼當今世界科技競爭和中華民族偉大複興的曆史坐標,進而表現高端裝備製造業在國家戰略中的重要地位與發展趨勢,“湖南製造”變“湖南智造”的全過程也在劇集中得以全景式呈現。

過程艱:“工匠精神”克服萬難堅定創製

去年8月,湖南廣電將此項創作列為迎接黨的二十大“奮進新時代洪波曲”重點項目,並於去年下半年開始投入創製。湖南省高度重視實體經濟,重視勞動精神、勞模精神、工匠精神。在劇組深入中聯重科、三一重工、山河智能、湖南鋼鐵等企業開展調研的過程中,紮紮實實收集勞動創造的故事,收集整理素材近百萬字。

“重中之重,還是人。”《麓山之歌》總導演毛衛寧和主創團隊非常精準地探及工業精神與藝術精神的相通之處,並堅持以“工業精神為內核”進行創作,在人與機器相處的真實場景中演繹戲劇性。“把宏大命題落入細節現實,考驗的是創作者對生活的洞察,以及在戲劇中重現這種生活的具體能力。”落實落地新型工業化戰略,弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神乃至企業家精神,既需要硬舉措,還需要軟實力。

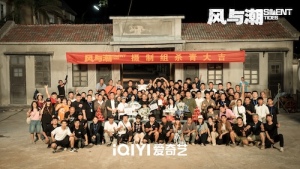

《麓山之歌》作為全國迎接黨的二十大首個開機、首個播出的重點電視劇項目,創製過程中,劇組成立臨時黨支部,發揮黨建引領作用,組織演職人員深入工廠車間,拜大國工匠為師認真學習,體驗生活,積累對先進製造業的切身感受,激發榮譽感、自豪感,以對大國重工的真情實感引領創作、推動創新。劇組也將這一學習過程與劇情相結合,作為特色片尾予以生動呈現,成為全劇一抹亮色。在廣電總局電視劇司的指導下反複論證,曆經近40次策劃與論證,編劇幾易其稿,前後近9個月創作,90天拍攝,緊張後期製作,最終呈現熒屏,可謂“排除萬難”,一切隻為潛心創作,呈現最佳文藝視聽效果。

一群影視的勞模們,拍攝並記錄著另一個時空中工業人的奮進故事,可謂是將“勞動精神”、“工匠精神”發揮到極致的統一表達。

湖南省委書記、省人大常委會主任張慶偉同誌在首屆“大國工匠論壇”開幕式直播致辭上評價該劇”以湖南裝備製造業發展為背景,唱響了新時代技能人才踐行工匠精神、致力產業報國的主旋律”。

影響大:新主流青春點燃青年“勞動精神”